语言不通,词不达意。

与饭团的爷爷 #

今天去找饭团的爷爷聊天,我基本全依靠他掌握的粤语进行交流。如果只是停留在普通的唠嗑和嘘寒问暖上,粤语完全够用,我甚至还可以说两句简单的雷州话。

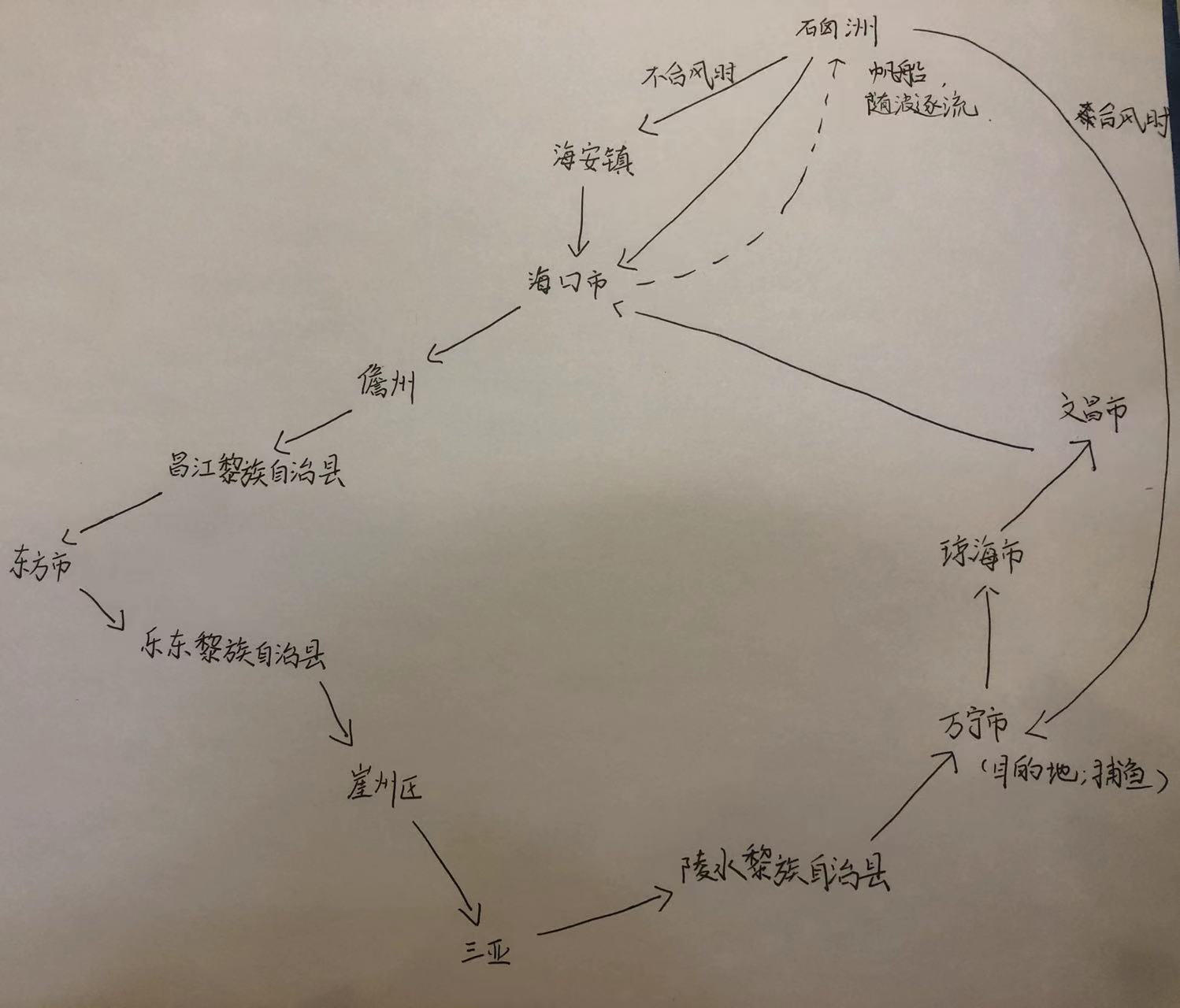

爷爷今年85岁了,70岁左右的时候中过风,年轻时出海去过广西(一度接近越南)和海南。他对出海走过的路线记得还很清晰,基本是从硇洲出发,如果风向比较好可以直达海南岛的万宁市,风向若是比较糟糕则可能会途经海安镇、海口市、儋州、昌江、东方、乐东、崖州、三亚、陵水,最后再到万宁市。

我和爷爷聊了很久的航海路线,起先他本来是用白话向我叙述,但讲着讲着便说回了雷州话,我不好打断,往往是等他讲完以后请求再讲一遍。

在方静留下的资料中,我得知她请求爷爷根据记忆亲自画一下过去的航行路线,但被爷爷拒绝了。这次我同样向爷爷发出了请求,估计爷爷没能很好地反应过来(因为方静可以用雷州话交谈,我只能用粤语和爷爷交谈,但爷爷毕竟年纪也大了,还不经常讲粤语),我本来是听见他答应了我的请求,但等我拿来纸笔,他却以想不起路线为由拒绝了。

虽然拒绝动手绘制,但爷爷很乐意回忆,然后叙说。无奈,我只好听着爷爷说,自己动笔绘制。

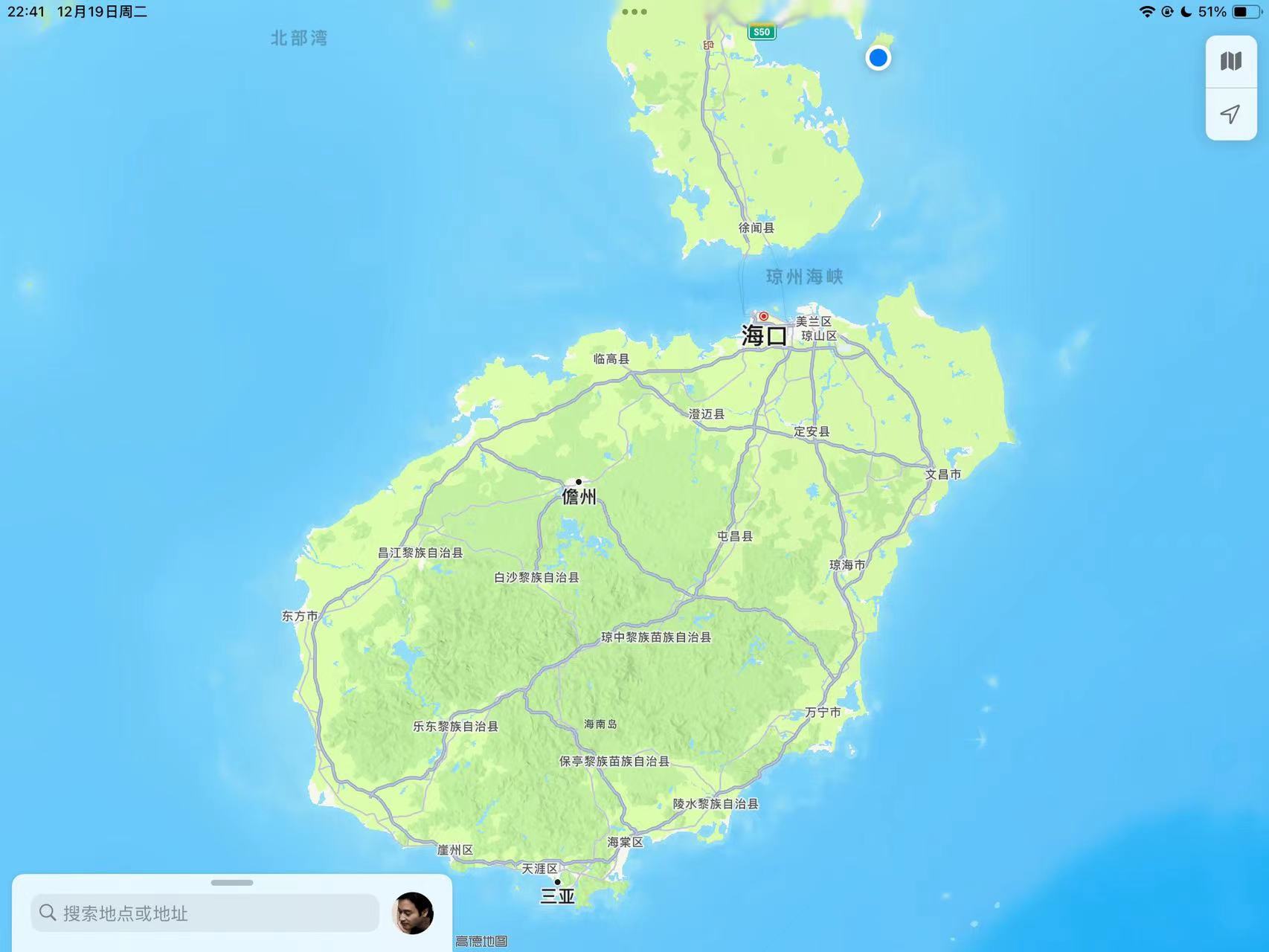

当「成品」出来以来,我十分不确定自己画的是不是爷爷脑海中所想的景象。在我和他确认绘制路线交谈过程中,他讲了很久的雷州话,我耐心地听着,最后试图用自己蹩脚的雷州话请求他用白话解释一下。爷爷戴着眼镜,看了一眼我展示在他面前的平板地图,说自己眼神不好使,而后基本还是描述出了我绘制的地图路线。

看起来我绘制的这份地图基本没有太大问题,但我心中始终有着疙瘩。第一,这不是爷爷亲手绘制的,不是当事渔民在自己回忆的指引下动手画出的「记忆地图」;第二,在听爷爷描述的时候,我一直在拿着平板上的地图来对照验证,发现爷爷讲的地点在平板地图上都有清楚地标着(部分地点需要放大之后才能呈现),基本就是在海南岛自西向东绕了一个圈,我总疑心自己没有听到爷爷的真实路线;第三,和爷爷的交谈中,爷爷大部分以及自然流利的话语都是我没听懂的雷州话,请求他讲粤语时,我听到的仅仅是某几个具体地点之间东南西北的位置关系,这让我很难相信手绘的路线是否准确。

画完地图以后,我们也已经聊了一个多小时。我觉得爷爷说了那么久也累了,便结束了这一话题。不过此前我心中萌生了一个想法:我希望能收集村中老人早期出海的路线记忆地图。我暂时还想不到有什么用处,但感觉如果能拿到不同老人的记忆地图,并结合他们自己往年出海经历的叙述,或许能发现一些有趣的内容。可惜我在饭团爷爷这儿就先碰了一次壁。

果然,脑子里想到的理想设想,来到现实并不是那么容易兑现的。

与此同时,我也为自己在语言上存在障碍感到略微受挫。无法讲述当地语言,我究竟能获取多少有效信息呢?

卫国一家 #

嘉豪中午放学后,主动提出和我去认村庄。恰好这几日我也在着手绘制家户信息地图,即在结合航拍地图绘制村庄地图的基础上,给地图中的房屋添加村民基本信息。目前起头的做法很简单,仅仅是了解地图上每一间房屋主人的名字。

虽然说有借用我平板看视频的意图,但嘉豪这家伙在对我的帮助上还是十分主动积极。我拿着平板,打开村庄的航拍地图,和他还有思睿认了一段路和房屋。由于天气实在太冷,同时我也考虑到带着两个小朋友挨家挨户看过去,并时不时询问「这是某某某的家」,如果时间太长会不会引人注意并产生误会,于是不久我便带他们回民宿了。回到民宿以后,嘉豪通过回忆帮我在地图上补充了一些家户信息。

整体而言,我觉得上午虽然并非收获满满,但也在田野中实践和探索,心中便也对自己没有什么亏欠,预备中午休息一下。但当听到阿用在村中的朋友卫国联系他帮忙解渔网时,躺在床上的我马上精神振奋,自告奋勇地要跟阿用一起去。

卫国是村中的年轻人,目前以出海为营生,在提出要多和村中年轻人打交道的想法时,我便苦恼于怎么接触、怎么下手,现在显然是一个好机会。

到卫国家的摊位时,我发现婶婶也在。按照阿用的说法,卫国一家姓王,是村中的大姓之一。我在心中对邓与王这两个大姓是有预设的,它们之间的关系如何?它们之间的关系是否可以反映村子的权力关系?根据我目前了解的信息,我只知道村长(非王姓)这一方和部分邓姓村民存在矛盾。不过现在看来,至少卫国一家和叔叔婶婶一家是交好的。

我没有和卫国交谈,因为现场比较忙碌。卫国、卫国的妻子、卫国的父母、阿霞的丈夫(同样姓王)都在解渔网,大家都专注地干活。我的到来反倒是有点「不合时宜」——这时候陌生人的到来对当前的活有所干扰,但他们并不排斥主动来帮忙的人,况且我还是跟着阿用过来。

值得一提的是,这个季节冻蟹特别多。暑假那会儿我在摊位见到的基本是梭子蟹,但今天我看过去,基本全是体型更大、重量更高的冻蟹。冻蟹被我家里人称作「大蟹」,一般用来煮汤——特别是冬瓜汤,前段时间回家,我母亲三天各用一只给我煮汤;梭子蟹一般只用来清蒸,吃的时候把肉从壳里卸出来,蘸白糖白醋。

绑冻蟹和绑梭子蟹不同,前者挣扎的力气更大,用钳子夹人的速度更快,要用另一种方法去绑。我用绑梭子蟹的方法去绑冻蟹,速度太慢,还颇为狼狈,只好帮忙将别人绑好放在一旁的螃蟹放进打氧气的水桶中。

今天下午我到卫国一家面前试图混了一个脸熟。

美玲阿姨 #

卫国一家忙完以后,我又去了一趟美玲阿姨家的摊位——暑假那会儿我在那解了最长时间的渔网,我想我们也算是老朋友了。

美玲阿姨家今天没有出海,摊位上只有她一个人在清理渔网。

看到我的出现,美玲阿姨有些惊讶,问我来了几天,要待多久。

阿姨拉了一个小板凳过来给我,我坐下和她唠嗑了起来。其实还挺轻松,这一次谈话比和妃珍爷爷以及饭团的爷爷的谈话更加惬意。我也不需要刻意去和阿姨聊些什么,只是想到什么就说什么。

聊到佟萍和她弟弟的时候,美玲阿姨有些忧虑,不知道姐姐读完职高后能不能考上大学,弟弟念完初三能不能考上高中。

「都不知道读什么了咯,读完这个(职高)咯。」美玲阿姨说。

「她还有多少年?」我问。

「明年读完啦,她是职高,但是也高三了呀。高三了明年没有了,读完了毕业了。我想问她能不能考一个大专,再读几年。不知道她。」阿姨说,「她成绩又不好,不知道考的什么。如果考上大专就可以再读两年,现在还小……看她。」

「弟弟呢?」我问。

「可能都考不上高中,没有高中读。(学校)有分一二好班,但是他不在这两个班级,她在五班啦,差的班。他就懒得学习,老师也经常说,像他这个头脑,如果肯学习的话,应该有高中读,但是他不够努力,回家就玩手机,有事(家里出海)就来海边干活,没事干就玩手机,都不肯完成作业。说他他说我在学校已经学了,我就是想回来放松一下。怎么说他?我说你过几年就知道苦了。」美玲阿姨轻声地说着,「『害。过几年再算,再打算,我现在就是读书,我的任务就是读书,星期六星期天就是放假啦』,他这样说。」

说着,阿姨有些无奈又轻松地笑了笑。

「我就是想他努力一点,考上一个高中,就可以读。没有高中读了就去读其他专业了咯。那就是他的事了咯……」阿姨的声音渐渐弱了下来,但还是带着轻松的感觉。

「镇上有高中吗?」我问。

「没有高中,要到岛外去读,我们这里没有高中读……就是才烦恼咯,有的话就好一点咯——哎呦,又搞完一点……」阿姨说着,已经弄完了手上的渔网,起身走开。

美玲阿姨给我的印象一直是乐观、亲和以及通情达理。虽然知道自己的儿女学习不大好,但她也从没有给过压力。说起来,她还能主动看见自己两个儿女的优点。

「目前还算听话,他们两个,不知道以后。他老爸出海他们都来(帮忙),其他家的都不怎么来帮忙哇,只有他们两个来帮忙哇(笑)。」

「可能那些小孩子还小……」我说。

「小阿?大的都比我们的大很多,都不出来干过(活)。大的都比我们大的,同年的都没来干过。只有我家那两个小屁孩来干活。让ta来锻炼一下才知道赚钱的苦(笑)。」

「我儿子都绑了好多年螃蟹咯,小时候小学都绑,就是一有空,老爸出海,就绑。我都不会绑(螃蟹)嘞,都是他们两姐弟绑,我都没绑过。我解开给他们绑 [1]

[1] 解渔网是一个多流程的作业,需要多人分工和协作。当渔网被送到摊位以后,通常分出两拨人,一拨人负责将渔网上的螃蟹解下,另一拨人负责用绳子将螃蟹绑起来。

她对子女的期望是能努力一些,不要重复她与丈夫作为渔民以出海打渔作为营生的生活——那实在是太苦、太累。我虽然是一个局外人,但暑假那会儿即使只是在摊位和阿姨「共事」了几天,我也在心里深深为这需要靠天吃饭、经受风吹、雨打和日晒的生计所感到恐惧。像我这样的「脆皮」大学生,在这些沉重的「现实」面前简直不堪一击。但我比美玲阿姨的儿女幸运,也比这座小岛上,这座村子里的许多孩子也都要幸运。

我想起兵哥很喜欢的《金翼》中,讲到了个人的生命也是社会的生命。我在暑假结束离开硇洲岛的感受中写到,与此地的渔民一同劳作,其间难以被理解的各种气味和看不见的劳累,其实是一代代岛屿社会渔民实践出来的生命历史。我无权去评判它「如何」,例如所谓的伟大、所谓的可怜,我只想试图「看见」。我感觉当时看见的就是许多在此地生活的下一代似乎都在重复父辈的生活,我起先先入为主地觉得这对他们来说是一种所谓的可悲。这种先入为主被现在的我视为一种不可一世的自大。我是幸运的,所谓幸运在于我出生在一个并不富裕但是父母有着单位的家庭,我可以去念一所并不一定能通向985、211,但努力却可以向此靠近,至少也能考上一本的初中和高中。

我想起昨天还问巴斯,她三十来岁的表哥们现在在干嘛,她告诉我他们都在全职出海,包括嘉豪的父亲和爷爷,也同样在全职出海。他们能给自己的后代提供什么社会资本呢?很少。村子里的孩子并不缺少一个可以自由玩耍的童年,但当他们面临升学的时候,存在着许多我认为的看不见的结构性障碍:学习的意识培养、基础教育设施的相对匮乏、交通的不便等等。我又想起前段时间一位来民宿的客人和我聊起新农村建设时说的一段话:

“现在都把钱投入新农村建设,屋子翻新、马路修得平平坦坦、路灯彻夜长明、各种娱乐健身设施可见。但是村子里有几个人影?只有一些老人,一些得了病都给不起看病钱的老人……”

我总会为这些时刻而沉默,而驻足,而试图去想些什么。我自觉做不到什么,唯一能做的是试图看见得更多,看见得更清楚。

看见什么?我没有把握可以说得清楚,似乎是我和他们之间背后的某种不同——我们命运的不一样并非是理所当然,或者是可以忽视的。

在离开美玲阿姨的摊位前,我突然想问阿姨关于方静的事情。

「阿姨,以前方静会下来这里跟你解网吗?」

「有啊。」

「她来得多吗?」

「她有空就来咯,像你一样咯,有空的时候她就来,没空她就不来……她很好玩。」

「『她很好玩』,怎么说?」

「我也不知道怎么说,反正我跟她就是还可以呀,交流各方面啊。可能是语言方面嘛。」

「她就是跟你讲雷州话吼。」

「是啊,应该是这样的。」

我晕,又是语言问题!