“十四、二十九打扫,十五、初一就有人来祭拜。有三十就三十去打扫,没三十就二十九去打扫。”

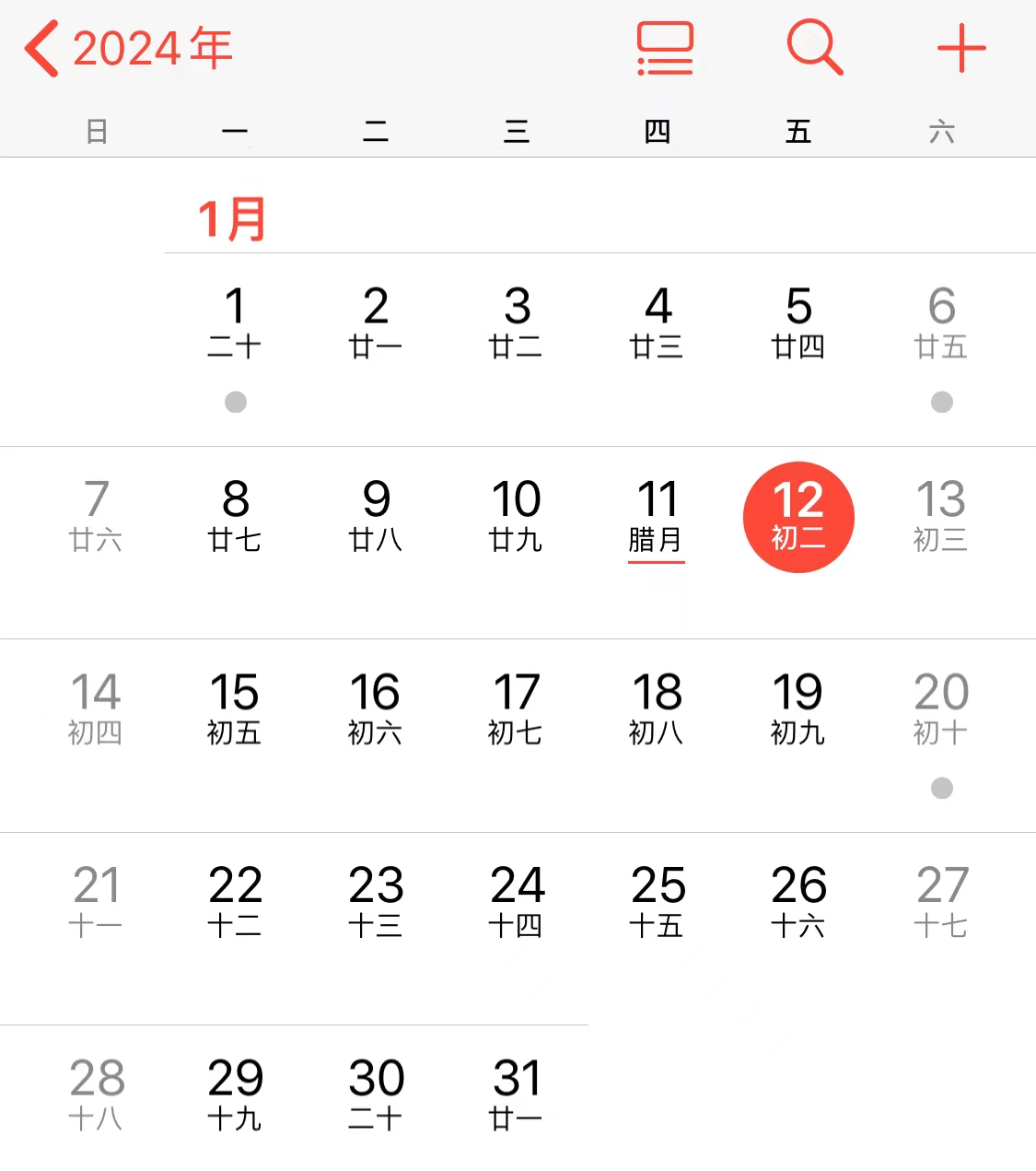

我打开手机日历,这时候才知道廿九就是妃珍爷爷口中的二十九,腊月即初一。在农历里,冬月指十一月,腊月指十二月,正月指一月。

按照妃珍爷爷的说法,叹婆今天要去南村天后的庙宇打扫天后宫,以便人们明天来庙宇祭拜。我决定跟着叹婆过去看看。

叹婆已经提前准备好要在天后庙摆放的祭品,大锅小锅的都往三轮车上放。我就坐在三轮车的后座上,一路由她开到庙宇。

刚进天后庙时,我相想拿起手机拍下庙宇的大堂,这时候叹婆稍稍回了头,似乎是想和我说“不要这样”。我匆匆按下快门,并把手机放下下来——这个过程很快,心虚让我无法确切地回想和确认叹婆是否发现并反对我的举动。待我从心虚的动作反应过来时,叹婆让我从袋子里拿出九根香,然后便听见她对着天后的神位用雷州话说:“这是我的孙,来实习,想见天后,了解一下天后,希望天后能保佑身体健康,平平安安,考上研究生。”

我有些讶异,没想到叹婆会在末了说上一句“考上研究生”。她知道我是大学生,但我从没和她说过自己的学业情况和理想。

接着叹婆让我用三只香按顺序分别给三个香坛上香,她自己拿着一束香上前祭拜了一下天后,就回去拿忘记带来的东西。离开之前,她让我在此地等她。

图中的两个香坛插香,最左侧和最右侧的罐子用来插蜡烛。在图中案台的背后,还有一个白色大香坛,如果我没记错,叹婆跟我说的顺序是从图中右侧的香坛开始插,之后轮到左侧香坛,最后再到图中案台背后的大香坛。

上完香以后,我独自在庙宇里重新参观起来。七八月份那会儿饭团带我来过,但这一次过来,我感觉天后的庙宇有股“恢弘感”,多少能感受到当地人对神灵的重视比我家乡的人更甚。

但看看庙宇内的壁画,上面“财源亨通”、“大展宏图”、“五代同堂”、“丁财两旺”、“一帆风顺”等字眼很容易让我觉得中国民间信仰世俗性的突出。人们拜神,大多是寄托着完善眼前社会生活状况的愿景。就这一点来看,中国民间信仰和西方宗教信仰强调来世与某种超验感相比或可说是区别泾渭分明。

我在想,国人或许对形式的事物并不太在意,换句话说,他们并不强调在具体的程序和要求上必须符合标准。例如我在村子的还福仪式中看到人们用奶粉罐头给水仙大王插蜡烛,以及人们在祭拜水仙大王的具体步骤中存在许多按照个人意愿自由发挥的空间。他们重视的,可能是借由动作的执行表达心中意愿。

李亦园在《民间戏曲的文化观察》一文中提出,人的行为从结构层次的立场来看可以分为三个范畴,依次是实用行为(practical behavior)、沟通行为(communication behavior)和巫术行为(migic behavior)或崇奉行为(worship behavior)。在这里,我认为中国民间信仰的表征形式主要体现为崇奉行为。崇奉行为指藉某一种行为对“非人”的“超自然”表达沟通者心中的一些意愿的、不具备实用性的行为。但如果人们在举行仪式时,除表达意愿外,还祈望能得到一些真正实用的意义,李亦园便认为这近乎于迷信。

按照这一方式来理解,人们在迎神仪式和还福仪式上拜神和打飞,其实也是一种崇奉行为。例如村民们会向水仙大王祈求保佑出海平安、渔获丰收,但我和谢爷爷聊到叹婆跟神对话时,他却认为这是一种封建迷信;说到求神平安,谢爷爷相信海上迷航时呼喊水仙公和妈祖的姓名有助于找回方向,但他认为若是相信求神真可渔获丰收,那便贻笑四方。

叹婆回来了,拿着一对飞梁。我记得她说天后庙里的那对飞梁都不见了,估计她来的是自己的飞梁。

在叹婆离开的空档里,她的女儿带着两个儿子过来了。人齐以后,叹婆让我再烧一次香,然后用抹布擦去案台上的灰尘,她和女儿拿出餐具和祭品,预备摆放。

叹婆和我说,打扫以前她还要祭拜天后。

如图中所示,光是打扫以前的祭拜仪式,叹婆就准备了五碗茶水、十杯酒、十碗甜面、十碗饭、两旁猪肉和两盘整鸡。过去田野营收集的资料,包括村中的迎神仪式和还福仪式中,人们祭拜神明用的祭品数量都统一为五,不知道今天为什么会是十。

天后宫面前有三个大案台,最靠近天后宫的大案台就摆了五杯茶,最靠外的大案台则摆了酒水、甜面、饭和肉,中间的案台空着。

在案台上摆完祭品以后,叹婆还在天后神位面前放了一盘橙子。

这里或许是天后的宫殿,可以在两侧开门进入,叹婆就是把一盘橙子放到了里面——神位面前。

叹婆又烧了一次香。整个烧香和摆祭品的过程比较漫长,我在一旁看着,时间久了有些走神,没曾想叹婆拿起一面锣突然敲了起来,吓得我一个激灵。

敲完锣后,叹婆打开天后宫殿右侧的小木门,跪着进去把一个红包放到装着神位的神龛中。放完红包以后,叹婆拿着两块飞梁到草席上朝着天后说话,先是站着,然后坐下。

叹婆还将几块红布披到神龛上,一面放着,一面念念有词。

披完红布以后,叹婆再次回到案台面前的草席上,接着开始打飞。打飞结束后,例行放鞭炮和烧纸钱。

做完这些以后,叹婆和女儿将鸡和猪肉拿到庙宇的小厨房里切成块,而后拿出来,在收回放在案台上的甜面和饭碗的同时,将这些食物分给两个小孙子吃。叹婆想给我吃点鸡肉和猪肉,但我一直都不喜欢祭祀用的肉类,连连摆手拒绝,不过甜面还是可以接受,连着吃了好几碗——其实这主要是因为我觉得不能老是拒绝叹婆的好意。反倒是叹婆的女儿和两个小孙子,前者拿着一块猪肉便吃起来,大孙子吃了一碗饭和一个鸡翅,小孙子拿着鸡腿啃得津津有味。

发现我的目光后,叹婆的女儿似乎有些不大好意思,笑着说他们都是这样直接拿着吃。

碗筷和祭品都收拾好后,叹婆的女儿不久便带着两个儿子先离开了,这时候我感到有些疲惫,但叹婆还没有开始打扫,我选择等下去。

我很佩服叹婆,她似乎没有疲态,让我帮忙打一桶水,拿着一块抹布便爬进天后宫打扫起了卫生,动作不快,看起来甚至有点慢吞吞,但是很稳。一边打扫的时候,叹婆一边和我说,天后宫只能由女性进入,也只能让女性打扫。这点听起来似乎挺有意思的,为什么呢?

叹婆将天后宫里里外外都打扫了一遍,里头用湿抹布抹,外头的阶梯直接用水冲,还将天后的神位拿出来擦拭,并清理了所有香炉中堆积的香灰。为避免困意泛滥,我拿扫把将庙宇的正厅扫了一遍,还试图和叹婆聊些什么,遗憾的是叹婆的普通话远远不如妃珍爷爷,她说的大多数话我都没听懂,我说的普通话她听起来似乎也挺吃力。不过她解答了我关于还福仪式的疑惑——头人≠福头,还福那天选出的是两个福头,而非头人。

(插播一句:在叹婆打扫卫生的时候,我闲逛发现叹婆给神泡的茶的包装袋上显示英文,每每看到这类与传统认知相冲突的事物,总让我觉得中国的宗教性很弱。)

打扫完卫生以后,叹婆再次敲起了锣。

我问叹婆为什么要敲锣,她笑着告诉我老人们都说天后“出去了”,“到外面玩了”,敲锣可以“叫她回来这里”。

现在回想,锣声响起来的那一刻确实让我整个人从恍惚变得心中一颤,我甚至也有某种“被叫回来/呼唤回来”的错觉——即使天后没能叫回来,我也肯定是被叫回来了。

打扫天后宫结束以后,叹婆带着我到服侍天后的奴的房屋处做祭拜。

关于天后的奴,我了解不多,只从叹婆那儿知道她姓蔡,脚踏海面,从很远的地方来到硇洲,作为天后的奴服侍天后。听叹婆说,她在不久前才去世,叹婆和她一起睡过觉,还向她借过钱。我寻思着这似乎有点玄,如果只是说天后奴能御水而行,我倒不会多想,但叹婆却表示与她有过现实接触,这难免让人感到难以置信。

叹婆给天后奴摆的祭品数量都为五,五碗茶、五碗酒、五碗甜面、五碗饭。摆好祭品后铺好凉席,简单做了一番祭拜。

在天后奴处停留的时间并不长,做完仪式后便离开了。