帮fz爷爷杀鸡 #

回到硇洲的第二天,我决定先去拜访一下fz爷爷和叹婆,和他们聊聊整理资料时想到的问题。年前和饭团及庄老师开了一个小会,我调整了自己在田野中的定位,决定“以自己为中心”形成最后的小册子,即完全写下我的所见所想,不再顾虑于是否符合各类人群的阅读标准。

预备带点东西到fz爷爷家时,我才发现回硇洲只顾着打点黑石屿的礼物,却疏忽了村子里和我有交集的村民。我有些遗憾,甚至懊恼,最后只能拿上八个海鸭蛋和一些糖果饼干过去。

到fz爷爷家时,他正一个人站在门口,我和他寒暄了一会儿,得知叹婆因为脚疼到淡水社区打针。

说起来真的羞愧,念了三年社会学,也在村子里泡了几个月,但我发现自己的访谈能力总是有些生硬,大致的模式无非是“从闲聊到根据提前想到的问题直接发问”。还得是fz爷爷比较健谈,当我为自己的发问而感到不自然时,他却很乐意回应,甚至滔滔不绝。聊到后面时,我才逐渐进入状态,能较为自如地根据聊到的内容拓展和推进。

我还没有整理今天的聊天内容文稿,但记得fz爷爷今天说到了公和祖的来历、马君和泰山的头人,以及他和叹婆与天后奴之间的故事。

时间来到中午,fz爷爷预备宰一只鸡和自己的孙子吃饭。他先是用小刀割喉放了鸡血——这把小刀让我突然想到了“杀鸡用牛刀”,只是这把小刀太小,袖珍式的,而后径直将整只鸡放入烧开的水中,连灶台上的锅也没有取下来。看起来杀鸡没有那么难,但fz爷爷说自己只会宰鸡,不会处理。我撸起袖子,拉过小板凳坐下就开始拔起鸡毛。fz爷爷也很坦率,虽然说着我如果没有熟练地拔过鸡毛,可能会将拔得鸡皮不大好看,但还是全部留给我,我乐在其中,也没注意后来他走去了哪。

拔过鸡毛以后,剩下的就是一只白皮鸡,我开始检查起鸡皮,发现最难拔的鸡翅部分——也是我最使劲拔的部分,上边留了一些比较明显的孔洞,但也无伤大雅。我没在意,挤出鸡屁股里的污秽,用水冲了几遍后放在盆子里。fz爷爷回来和我说,取脏和切块留给别人来弄就好。我简单清洗了一下,回屋子里和他继续聊了起来。

帮过工后聊天也会自然一些,但也可能是爷爷拿来了啤酒和一袋油角,我俩一边吃喝一边聊。期间,一个妇女过来,就蹲在我拔鸡毛的位置取鸡内脏,她没有在意我的来历,时不时和爷爷聊起这只鸡有多胖,取了好几个没成型的蛋出来,说让fz爷爷给我带回去煮。fz爷爷的儿子来过,另有一位妇女也来过,前者听到我俩聊南村天后的神位时用雷州话补充了一下,后者喊fz爷爷去吃饭,估计是看到我和fz爷爷在边唠嗑边吃喝,她还用雷州话带着一点调侃的语气和旁边的人说我是fz爷爷的朋友。虽然我全程在用普通话和fz爷爷聊天,但他们说的话我基本都能听懂,也猜测他们都是fz爷爷的家里人。

事后我想过,或许平时fz爷爷的子女孙儿都不大经常和他聊天,我虽然是一个陌生人,可能嘴笨,谈不上多会交谈,但我愿意倾听fz爷爷说一些他了解和熟悉的事物,fz爷爷更是乐意表达,因而他们也乐得见我和fz爷爷唠嗑。

临近吃饭时间,我没有答应爷爷对我发出共进午餐的邀请。我疑心,这毕竟是fz爷爷一家的聚餐,我怎么说也是一个外人,不方便一起吃饭,或许爷爷也并非在心底希望我过去,只是对话场面上需要稍稍周旋一番,走个过场。或许你会觉得我想得太多,但我彼时的心理活动确实如此,便自认为识趣地找了一个恰当的理由推辞了。

不过这事儿不必纠结,我认为心理的感受是可靠的,如果觉得不自然,那便不要去做。

买菜印象 #

回民宿后,我载一位客人到码头坐船离岛。说起来有些倒霉,我本计划开的电动车已充上了足够的电量,但客人递来另一枚钥匙,我鬼使神差地接过,最后也鬼使神差地开了一辆电量不足的电车。

回来之前,阿用临时喊我买一些白萝卜和青菜回民宿,我便在镇上逗留了一会儿,找起了街边的小摊贩。

卖青菜的阿爷给我留下了有点深刻的印象。

我极少出门买菜,也不大清楚在农村、在县城、在大城市中都是怎样一些人群在卖菜。在街边观察了一会儿后,我在一位卖菜的阿爷面前蹲下来看菜,听出他不会讲普通话,全程在用雷州话和我交流,我猜测他应当是本地人。他的卖菜摊位布置很简单,就是用一张简单的蛇皮袋平铺放在马路边上,上面摆放着一个菜篮子、若干蔬菜、塑料包装袋和一个秤。他没有微信支付,只能收取现金,所幸周边的中年妇女摊主提供电子支付的方式,像我这样没有现金支付的买客可以给这些中年妇女摊主扫码,她们再转交现金给阿爷。

可能是我没表达清楚意思,起头只用手指着菜用雷州话问了句“这东西多少钱一斤”,阿爷一直给我捡菜,我有些不知所措,觉得菜似乎捡得有点多了,但心中又实在没有概念,想劝阻,但阿爷像是没听见似的一直往袋子里装,最后一小个塑料袋的菜卖我4元,我估摸着他可能是称够了一斤卖给我。

看着装好菜后鼓鼓的红色塑料袋,我突然想到他这般年纪出来卖菜也不容易,而且看着这表面还挂着水珠的青菜,显得十分新鲜,我感到心中有些不忍,想到就算菜捡多了,我也可以是帮衬一下阿爷。

从摊位离开时,我突然想象 [1]

[1] 强调这是一个“想象”的动作,原因是这可能也只是我的臆想,我没办法百分百说明阿爷的生活不容易。或许他的真实生活状况也不错,只是在家中闲来无事,因此出来卖菜?我不清楚,但彼时的“想象”反映着我的真实感受。

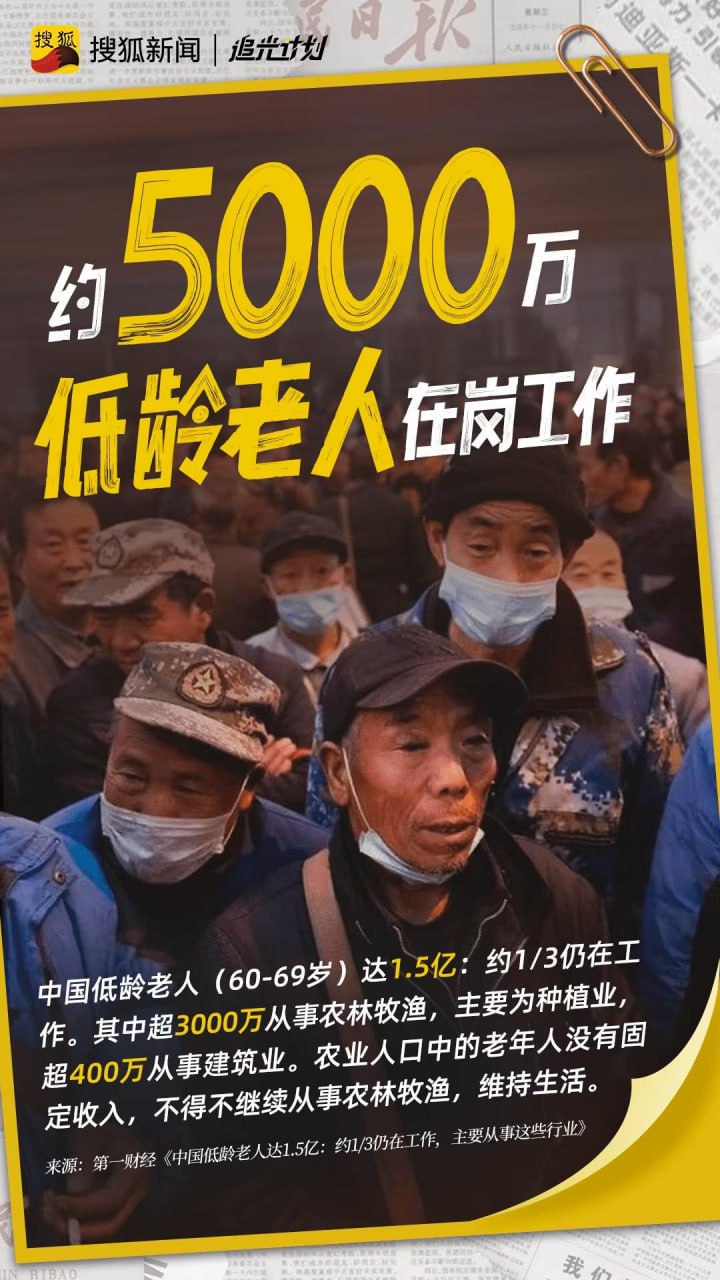

这实在是让我不禁想起搜狐新闻发过的一组九宫图,我在上一篇博文中全部贴上过,当然,此刻只有以下这张最是应景(这是2022年的数据)。

当然,我们可以对这个数据持保留态度。我在X上浏览信息时,也时常会认为不法分子喜欢抓着某些话题夹带私货,夸夸其谈,贬损国内的状况。但扪心自问,国内的情况真的有官媒宣传得那么蒸蒸日上吗?我实在是认为,与其投入大量国家基金给高校教师写一些八股文式的官话论文,变着花样地分析原因、提出机制、建议,还不如让他们自己亲身走进农村,记录下一些真实、带有真情实感的文字——我们的社会太缺少能“看见”的人,尽管外界的声音告诉我,有些“看见”不被允许,而“看见”之后的发声更是不被允许。

好了,前面才骂别人夹带私货,此刻我却也要夹带自己的私货。我想说,我还想到我实在是幸运。或许我不是一个合格的社会学学生,没学成多好的社会学学科技能,也没写出什么文章,但偶尔想到个体之间命运的差异并非完全由个人决定,还有背后看不见的结构和力量时,我会感到宽慰。这种宽慰不是一种逃避式的自我安慰 [2]

[2] 但我会大方承认,另有一种宽慰发生在我的向上比较中。比如,我很羡慕在湛江青年见面会上认识的,作为13年文科状元考上北大社会学的宋老师,但我知道,我和她自小接触到的习惯培养、资源和能力训练都存在差异。我不会因此心安理得地接受自己的平庸,但也不必妄自菲薄。

我一直很喜欢公众号怀子安写的《不要说对不起》,实在喜欢,在此摘录几段:

“对弱者给予帮助,对于同样面对生活苦难的我们而言,或许有些困难,但至少应该保持那一份长久不变的同情。最近网络上很多人讲起了社达主义,也就是社会达尔文主义,物竞天择,适者生存,认为贫穷愚昧的人活该被社会淘汰,长得帅学历高家里富才允许在网络上活跃,认为给农村单身老头上五保户是浪费财政资源,认为贫穷还在养育两个孩子的母亲愚昧至极,认为年纪轻轻患上抑郁症的孩子是在为自己学习能力差找借口,认为成绩不好的孩子活该去中专大专,活该成为社会的底层,张口闭口要对方多读点书,嘲笑对方见识的贫瘠,动不动就开始炫耀自己的ip地址,说些什么一年生活费能够对方活一辈子的话语。

我暂且不说众人拾柴火焰高的道理,几十年前先让一部分富起来的另一面,是先牺牲另外一大部分,优越的人总爱炫耀祖辈的努力,却不明了另一部分父辈面朝黄土背朝天,一锄头一镐子挖出来的牺牲,最早特区建设的钱到底哪里来的,是大陆贱买农民谷,香港高卖国家粮换来的,是山西煤窑里黑头涂脸和无数矿难生命换来的,是东北大庆枯竭换来的,到这里却成了我富是我父辈努力,你苦是你罪有应得,属实是说不过去,甚至说是令人愤慨,共同富裕是我们最大的灵魂,怎么慢慢全被抛弃了呢。

……

前几年高中端午节的时候,学校喊我们这群学生去慰问一下附近社区里的贫困家庭,我一个人拿着油和米,按着地址跑到了一个昏暗的二楼,敲门等待许久,发现开门的是一个佝偻的老奶奶,还有一个不太会说话,戴着助听器的女孩,屋里很朴素,傍晚连灯都没有开,老奶奶说是省一点钱,可是这又能省多少呢,几分,亦或者几毛,我看到她们这样,心里是难过的很,想说一点安慰的话,却不知道说什么好,放下东西,问候几句,老奶奶一直对我说麻烦你了小伙子,对不起呀,给你添麻烦了,小姑娘也是怯生生的望着我,吃力的说了一声谢谢,眼里全是愧疚和歉意。

我实在是忍不了,匆匆跑出来,关上门,蹲在楼梯间抹眼泪,该说对不起是我,是我们,该愧疚的是我们,七十多年了,说好的共同富裕,说好的一起过得好,是我们食言了,对不起。”

做人情之未遂与遂 #

待我预备离开码头回民宿时,车子已经快开不动了。无奈之下,我只好看看能不能找人帮忙接插座给电车充电。

这事情对我来说具有一定挑战性,我疑心自己怎么会如此薄面皮,找人帮忙借个地方给电车充电也不是很容易开口表达。但在村子里泡了一段时间,定了念头以后,我便也行动了起来。

我先是找到一家门面有插座的杂货店,外面有个水果摊,我想着直接请求充电似乎不大合理,便买了38块的柑橘,之后便提出了自己的请求。怎知水果摊摊主告诉我这块是他在借杂货店的电,我如果要借电,得和店主讲。我只好去找店主,没曾想店主说杂货铺很多电器都在用电,到处都在接电,担心再给我我的电动车充电会跳闸。

“不好意思,帮不了你。”店主说,她留着一头染了棕色的过耳短发。

我失望地离开了,虽然知道别人没有义务帮助自己,但遭到拒绝以后还是很难过。

从杂货店里走出来,水果摊的摊主和一位大妈告诉我可以找修电车的地方借电,我边瞅着电量显示版面,边小心翼翼地开向修电车。

修车师傅戴着帽子,长得挺高,穿着工作服显得整个人很是干练,听过我的请求后让我把电动车推上来,找来一边的插座给我,而后又默不作声地去干活了。

我心里很是感激,想起上一个修车店的师傅才跟我说电动车太多了,你充一下,我充一下,到时都看不见了,妨碍干活,拒绝了我的请求。我央求几分钟即可,他只说这不是时间的问题,而是会不会妨碍干活。

给车子充上电后,买包烟的想法突然窜上心头。我打量了一下四周,发现隔壁就有个小卖部,便过去端详起了香烟栏。

中华45,芙蓉王25……看着我犹犹豫豫,不知如何选择,老板娘问我买来自己抽还是给别人,我说给别人抽,她便给我推荐了芙蓉王。

我拿着芙蓉王回到车边上坐着,待电量充得差不多时,连忙上前给师傅递烟。师傅摆手说自己不吸,我说没有他估计今天可回不去了。可能是我“热情洋溢”?不多时师傅抽了两根出来,拿出一根向一位朋友示意。

见状,我也带着愉悦的心情满意地离开。至于剩下的这包芙蓉王,我想到去拜访fz爷爷时才懊悔没有准备多一些礼物回来,今天买的柑橘和香烟就作为之后的人情吧。