举办一场以“神明”为主题的座谈会不是为了给疑问获取准确的答案,而是在讨论问题与讲述故事的过程中发现兴趣的产生、角色身份的差异和“民间派”与“学院派”互动时产生的碰撞,藉此寻求与来自西埠村内外的岛民产生联系的可能……

海洋文化座谈会 🔗

在西埠村生活的几个月时间里,“地方社会是以神明的流转为核心来运作的”构成了我对此地民俗文化的初步理解。带着这样一份感受,我和饭团在村子中跟拍并记录了一系列仪式,包括每年年初的祈福仪式、年尾的还福仪式,以及村中茅竹水仙大王的诞辰仪式等。

但收集并整理了部分资料以后,我们下一步该做些什么呢?

饭团提出了一个很有意思,也很好玩的点子:把不同的岛民聚在一起聊聊我们了解的仪式信息,他们会怎么想呢?在这个过程中,我们又会产生怎样的碰撞?

说办就办,为此,我们在村子内外邀请了九位身份各异的岛民。

| 范围 | 人物 | 基本情况 |

|---|---|---|

| 村外 | 江哥 | 导游,以拍摄短视频的方式记录和宣传硇洲民俗文化和地方风情,例如宋末三杰、八音锣鼓、得斗海祭、窦氏宗祠和硇洲游神等等。 |

| 余校长 | 曾给南村天后宫石碑刻字。 | |

| 陈老师 | 曾为岛屿多个村子撰写基本介绍。 | |

| 占师傅 | 在存亮村经营民宿,业余收集硇洲古迹信息和传说故事,例如北赛外嫁女回家、三月斋与三月戏和波河南礁石神话传说等。 | |

| 梁道士 | 参与并主持西埠村所有重要仪式,例如祈福、还福及水仙大王诞辰。 | |

| 村内 | 王爷爷 | 曾担任神明福头,在村中出海,同时直播卖货,能说会道,曾为儿童社的小朋友们在活动中介绍村子神明。 |

| 芬姐 | 担任过神明福头,多次在村中传达神明唱戏与收费事宜信息。 | |

| 叹婆 | 主动侍奉南村天后及天后之奴,信仰虔诚,对关于南村天后的仪式和故事十分熟悉。 | |

| 婶婶 | 常常向饭团告知村中即时习俗信息。 |

不同的身份和生活经历影响着我们看待世界的方式,岛民们齐聚一堂,将讨论从祖祖辈辈流传下来的神明故事。我紧张而又期待,这样一群身份各异的岛民聚在一起,会发生什么有趣的事情呢?

座谈会 🔗

座谈会的核心在于大家的互动。

我们事先准备了十二个话题,为使大家能顺利进入讨论状态,我们优先展示了开放性更强的话题。

但让我感到特别意外的,是大家竟然能围绕着三个话题从座谈会开始讨论到结束。

这三个话题依次是:

- 兴利茅竹水仙大王的历史原型

- 天后与妈祖的关系

- 康皇与车帅的故事

然而,比起话题讨论的内容,我其实更关注大家的参与状态。这一方面是因为我自身雷州话还不够熟练,但更重要的是另一方面——参与黑石屿开展的一系列社区活动后,我已时常能感受到作为团队一员与村庄逐渐建立起了联系,我想继续感受、发现我们之间那股微妙的联结。

所以,我会想试着和你分享我眼中的参会者和现场的状况。虽然会感到遗憾,我无法如同“讲故事的人”一般将这一晚生动有趣的对话娓娓道来,但如果可以,我十分乐意为这一晚的座谈会扮演播报员的角色。

如前所述,我们为座谈会邀请了九位岛民。

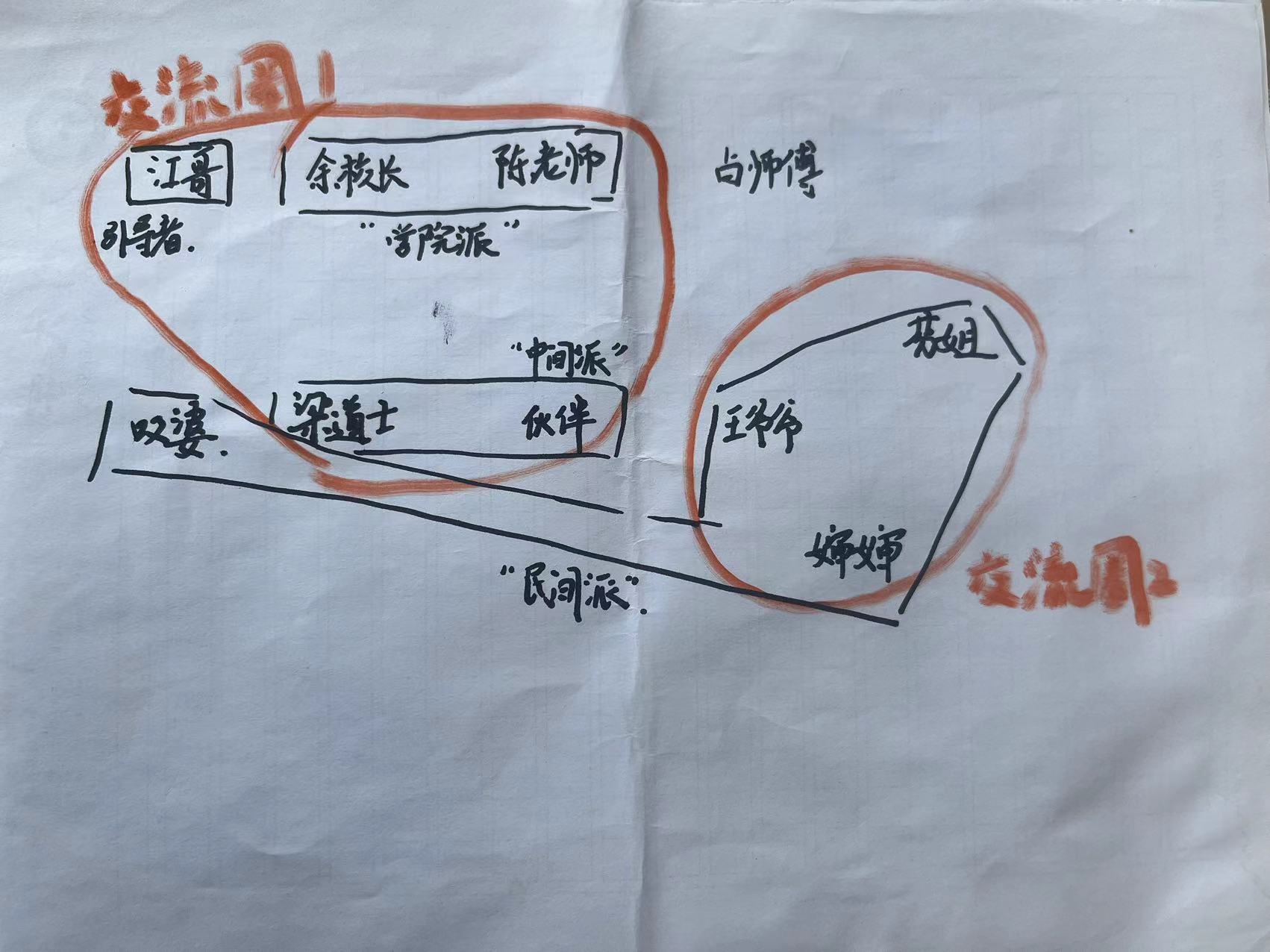

其中,余校长与陈老师代表了强调史料和科学考据的“学院派”。

芬姐、婶婶、叹婆和王爷爷则作为代表村庄、强调传统与口述的“民间派”。

江哥在交谈里更多作为引导与推动谈话的角色。

梁道士则似乎介于学院派与民间派之间,时而向余校长提出了不同看法,又给芬姐、婶婶和王爷爷补充了许多他们所不了解的神明与仪式信息。

谈论第一个问题时,由江哥带头开启讨论,余校长很快进入状态,缓缓叙述,时而打起手势,就第一个话题指出“神的原型就是人”。

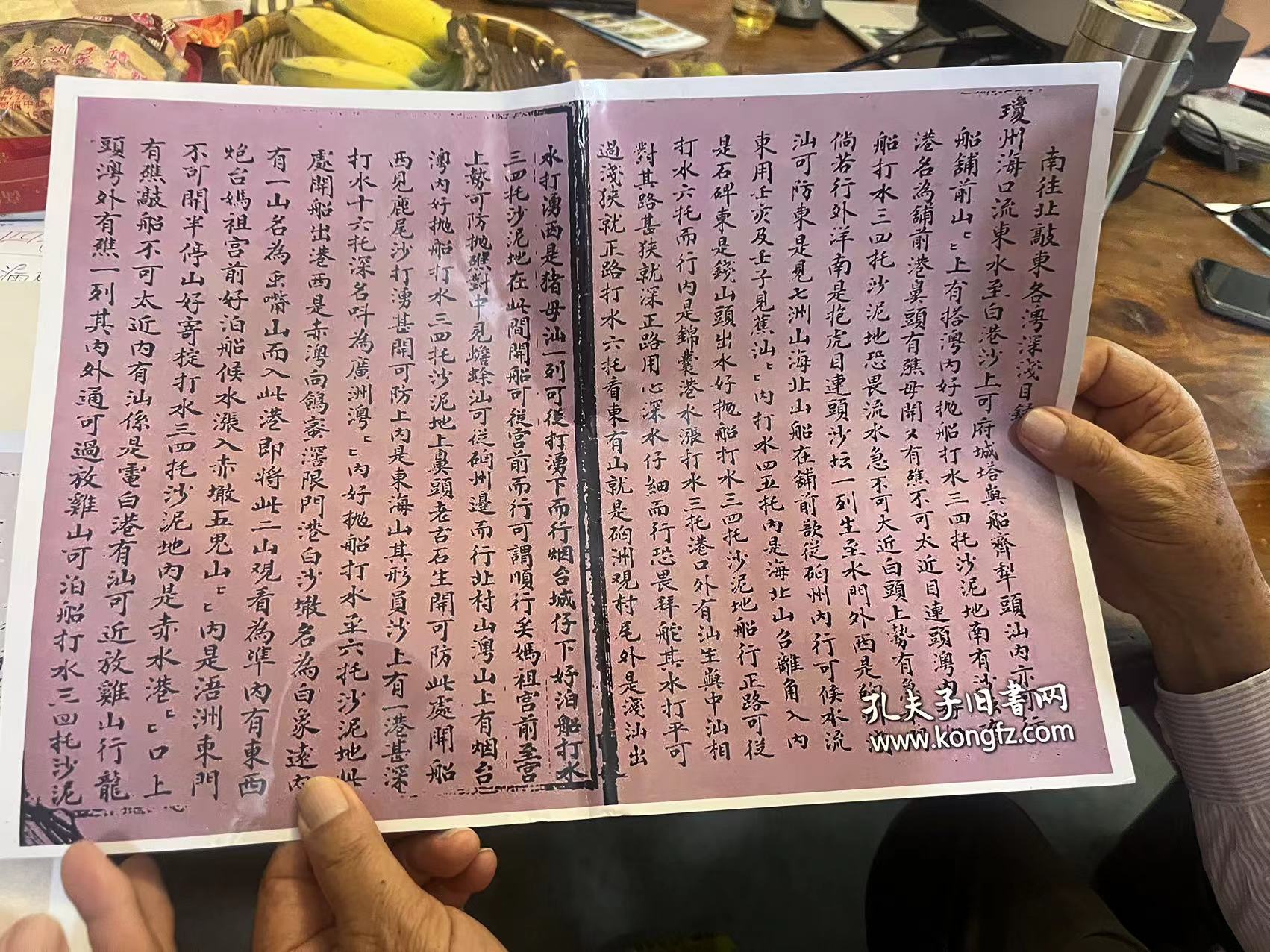

陈老师起初鲜有发言,但时刻拿笔记录,十分认真——除了提前打印过我们准备的问题,他还打印了一份岛上著名历史人物窦振彪1抄写的文字。

或许是受到几人的影响,梁道士也逐渐融入了现场氛围,在自己熟悉的领域里找回了游刃有余的状态。

|

|

|---|

围绕第一个话题内容中提到的“红卫社区的‘温州茅竹水仙靈應大王’原型为屈原”2,大家都开始对西埠村的“興利埠主茅竹水仙大王”在历史上是什么人物产生了明显的兴趣。

芬姐和叹婆说到西埠村水仙大王和红卫社区水仙大王诞日相同,在过去,西埠村水仙大王的唱戏日子还与现在红卫社区水仙大王的唱戏日子一致,但因为渔民生产的影响,后来便向神明请示将唱戏时间改为正月廿六。

其他岛民还补充说明了两位水仙大王其实是一位神明,两座宝像是分身侍奉,原型都是屈原。

经由众人对两位水仙大王的诞日和原型的交流,大家似乎久违地对水仙大王有了新的认知。

“民间派”和“学院派” 🔗

座谈会期间出现了一段小小的插曲。

聊到南村天后3时,村民们对南村天后的日常称呼、来历以及文字记载的理解差别较大,例如地方俗称便与观音的称呼有所混淆。基于不同的认知体系,叹婆和余校长在对天后的认识和理解上出现了一些争议。

侍奉南村天后的叹婆分享了自己与天后的神奴同吃同睡,并得其传授的经历。她声情并茂地讲述起自己如何虔诚地供奉天后,还在神奴的帮助下得到了天后的旨意,坚定地反对余校长根据学理和史料在讲述过程中提到的禁忌。

即便余校长在倾听过后试图进一步进行解释,但叹婆对自己的看法深信不疑,难以接受余校长的说法,不久便以给脚部上药为由先行离开现场。4

这或许是学院派与民间派对神明理解的第一次碰撞,也是我们第一次感受到现代科学与地方性知识对民俗文化理解之间的差异。

说到康皇与车帅5,梁道士说无法咬定他们就是岛屿上“最大、最重要的神明”,只是他们的宝诞相对其他神明而言确实格外隆重6,信奉的人也多而广。

但在部分村民的心中,两位神明却是“最大”(雷州话)的存在,这或许也反映出了民间生活视角与道教的宗教视角对神明理解的差异。

另外,即使是今天,两位神明度过宝诞后仍然要前往徐闻,至于原因,大家的讨论竟然追溯到了清朝的“迁界”政策,这着实让人大吃一惊。过去聊起神明,大家至多能停留在口口相传的故事,鲜有具体谈及社会历史与政策。

第三个问题还没结束,时间却早已过了九点半,怎料大家却还是十分投入的状态,除了就某一信息点展开研究式的探讨外,还发散到了更多关联的话题。

适逢近日康皇与车帅“打朝”7,婶婶解释起打朝的目的是赶走不干净的事物——鬼怪。这不,新的话题又来了,余校长、陈老师和梁道士马上续上,补充打朝也是为了“还父母孝”,即向生养了自己的父母表达孝顺之意。

话题远未讨论完毕,但考虑到时候不早,我们便结束了座谈会。

于我而言 🔗

整场座谈会形成了这样一种局面:江哥、余校长、陈老师、梁道士及其伙伴形成了仔细研究问题的交流圈1,王爷爷、芬姐和婶婶则另外形成了一个主要倾听交流圈1、时而又在内部进行简单对话的交流圈2。

就神明的信息而言,梁道士对基本情况最为了解,江哥、余校长和陈老师则由于收集资料与做过相关考据而能进行历史追溯与分析,他们的发言碰撞在一起,似乎将西埠村乃至岛屿上象征着过去的文化历史和呈现在当下的神明与仪式连接了起来。

虽然芬姐、王爷爷和婶婶三人对讨论的参与不多,但他们从过去在村子中作为仪式的主要执行者——这意味着他们相对我们而言也是民俗文化的叙述者,在今晚却转变为了最主要的倾听者。

或许,他们曾习惯的传统口述因此受到了冲击和影响。

平日忙于生计,只将神明事务当作惯例的芬姐和婶婶难得地表示出了兴趣,而过去在我们面前绘声绘色讲述故事的王爷爷今天则成为了专注聆听故事的人——手机放在面前,但他始终带看着发言的梁道士和余校长。

村内的村民们今晚发言少了许多,但我们会在意,也会感到欣喜——为他们对岛屿的神明和仪式产生了更多兴趣,为他们借此机会丰富了对民俗文化的看法。

于我而言,看着一群来自不同村庄的村民讨论他们共同生活的岛屿上的神明——从某种意义上讲,这是一种从他们的先祖开始,历经一代又一代,直至他们而建构出来的历史与社会记忆——是一件奇妙又颇为令人着迷的事情。

或许,我们总以为那些远逝的历史与故事和他们相隔已久,随同石碑上的文字风化而模糊不清,但它们早已深深镶嵌在他们的身体与情感中。

直到今天,当我们聚集在一起,仍然可以共同追溯和聆听一个关于水上之人随同神明流动的故事。

后话 🔗

座谈会开始前,饭团有些担忧“场面不可控”。当我还在和庄老师布置现场时,她问了几遍“我们现在遇到的困难是什么?”

我一下子不知如何作答,深知很难召开与主持一场聚集了来自不同背景的岛民的座谈会。但在抬着桌椅进进出出之间,我却觉得她早已给过答案——我眼中的答案:怎么让大家理解我们正在做的事情?

我想起自己起初对举行座谈会的理解:

第一,向村民请教我们在收集神明与仪式信息过程中产生的疑惑。

第二——也是更重要的,让村民了解我们在村子中所做的事情,听见不同的村民和海岛朋辈对渔村文化传承的声音,藉此寻找支持与合作的力量,为在社区中的行动和探索拓展更多的可能性。

当然,第一点是手段,第二点则是较为理想的目标——实际上,我们很难期望这在仅仅一场座谈会中便得以实现。

或许正因如此,我整晚一度在观察、揣测,甚至试图将每一个人的状态记录下来。

我看见江哥第一位到场,他热心于座谈会,静静地聆听饭团讲述邀约的缘由以及希望他协助的说明。

他干脆利落,点点头,十分乐意地接受了记录会议纪要的请求,末了还清楚地说了一句“听到祖的事情就录音,回去再慢慢听”。

我在意叹婆的到来,在民宿和她家之间跑了三四个来回。尽管座谈会不久便要开始,但妃珍爷爷却告诉我叹婆还在洗澡,让我半个小时后再来。

我心里有些焦急——“叹婆并不十分在意这场座谈会”的想法闪过心头,但我知道,我们无法对村民做出太多要求,我不可能催促叹婆,也不能在她还没吃完饭的情况下让她参加座谈会。

许多时候,村民愿意参加我们的活动已是十分难得的事情。

再回到民宿时,余校长、陈老师、占师傅、王爷爷、婶婶和芬姐已经到场。

见人数和时间都已经差不多,饭团开始介绍起我们在西埠村中展开的社区实践,从自然环境调查、海洋生物保护和黑石屿儿童社活动一直聊到对村子民俗文化的记录。

期间,梁道士带着伙伴终于来到现场。他穿得比往常更正式,刚到时在院子里逗留了一会儿,吸过一根烟后站在外头往里观察了一阵子——我和巴斯轮番邀请,他似乎在观察和等待什么,饭团在里头见到他后招了招手,他也只是简单地回应示意。8

我想他可能多少感到茫然,不清楚我们究竟要做什么。当然,不止梁道士,或许所有受到邀请的座谈会成员都很好奇我们究竟要做什么。

江哥、余校长、陈老师和占师傅与饭团早已有过关于民俗文化信息的交流,对我们有过初步的了解,但村内村民们和梁道士恐怕对我们还是困惑为多。

这从他们反复翻看我们制作的渔获物种小故事宣传册可以看出——王爷爷来回看了几遍,嘴角间不自觉露出笑意;芬姐拿着册子,稍微眯起了眼睛;婶婶也好奇地主动从我手中拿过册子。

末了,叹婆姗姗来迟,座谈会人员终于到齐。

“难”字突然窜进我的心头——我忍不住去想,我们做的事情如何与村民相连接?比如举办一场座谈会,要如何联系与协调不一样的人群?如何让大家坐下来倾听彼此的叙述,甚至到达理解、合作,为一个社区共同探索,使之变得更好?

这并不容易,仅是这一夜的座谈会,便让我不得不面对至少四个要素:不同对象的参与感、个人的认知体系、个体兴趣乃至利益诉求。

梁道士对神明背景和仪式内容如数家珍,时常研究岛屿文化的陈老师与他对话有来有回,而只遵循惯例理解仪式的芬姐和婶婶则只能默默倾听;

余校长喜欢考据历史资料,但在信奉口口相传的传统和故事的叹婆看来,他的所知未必正确;

当梁道士、陈老师和余校长沉浸在共同的讨论中时,芬姐和婶婶难以加入,百无聊赖之际,竟相互讨论起六合彩,好不容易坚持了一个半小时,最后悄然离去;

我们试图借助座谈会的方式向大家呈现黑石屿对西埠村的社区建设探索,但在忙于生计的渔民看来,救鲎、海洋生物调查和记录,以及对神明信息的收集似乎与他们关系不大——他们无法看见直接且切实的利益。

当然,或许是我的想象太过美好,仅一场座谈会,如何期待大家便能因此都热火朝天地参与对话,结束以后纷纷彼此联系,展开后续呢?又如何期待大家打心底理解和支持我们做的事情呢?

但不论怎么说,我们还是将村内和村外的渔民、学者、道士和导游聚集在了一起。

放眼具体的场景,毕竟叹婆反驳了余校长,芬姐也一度接二连三地就疑惑进行发问,即便婶婶起初只是过来打发时间,后来却也逐渐从角落边坐到了众人聚集的长桌边上,和王爷爷一起,用手心托着下巴,聆听起梁道士素日鲜有提及的故事。离开民宿前,余校长还语重心长地反复肯定和勉励我们,江哥则再三主动提出整理录音文本。

呼——我想舒一口气。其实上面的“看见”还是源自饭团对我的宽慰——大家能坐下来一起交流,让不同的想法得以碰撞便已是最好的结果。

或许真是这样吧,我们还是迈出了把大家联系在一起的一步,把村子内和村子外的岛民和我们联系在一起的一步,得先有了这一步,才有谈理解和支持的可能。

要学习的还有很多,要做的也还有很多。究竟要如何让村子中的大家理解我们,以及联结我们与村庄中的人,我还没有更具体的答案,但更重要的,或许是对社区陪伴的坚持,通过一次又一次与座谈会般相近——尽管微不足道,但也能切实地将村民们联结起来——的方式进行探索。

我喜欢这种通过行动,实打实地把彼此一点点拉近的感觉。

我也期望着日后能从中与西埠村产生更多的联结。

-

那甘村人,道光二十年(1840)任广东水师提督,后任福建水师提督,曾在鸦片战争中抗击英军,道光三十年(1850)卒于任内。咸丰元年(1851)归葬于硇洲岛北港糖房村,墓园至今尚存。 ↩︎

-

原问题:“据说岛上供奉的水仙大王在历史上都有原型人物,例如禹、项羽、屈原、伍子胥、鲁班、李白、王勃、奡、冥、伯益等人,其中,存亮村供奉的谭五郎是南港村委会的锦马村人士,红卫社区供奉的温州茅竹水仙灵应大王是屈原,西埠村供奉的兴利茅竹水仙大王原型是谁?这里面是否有什么讲究?”

——感谢GitHub用户3174481033提供的参考。 ↩︎ -

第二个问题:“天后是不是妈祖?我们在许多资料中看见文字记录将天后等同于妈祖,但西埠村村民表示天后是婆祖,妈祖是菩萨,两者并不等同。” ↩︎

-

叹婆的情绪比较容易起伏,所以现场看起来似乎有点不满、不乐意的意味。事后,我送她回到家后,她还和fz爷爷反复说起余校长根本不了解南村天后的事情,觉得不可理喻,但并非生气,只是不理解。 ↩︎

-

第三个问题:“现在康皇与车帅还需要在诞辰之后坐船前往徐闻吗?为什么康皇和车帅被称为岛上最大、最重要的神?” ↩︎

-

参考以下文字:

“七夕是广德、广福的宝诞。村民会在烟楼村搭庙,让四神安坐。同样会供奉一盆纸花,分红、白两种。此时村民可以摘花求子,白花代表男孩,红花代表女孩。摘得的花要插在自家家神处,点香供奉。若来年如愿,则要还一盆花作为答谢。

烟楼村的宝诞结束以后,四位神就要坐着船去往徐闻,因为‘从硇洲迁移到徐闻的村民仍然有份’。这一俗例,现时仍在延续。”

——《流动的神明:硇洲岛的祭祀与地方社会》 ↩︎ -

婶婶首先告知了饭团打朝的事宜,据说如果要前往观看和祭拜的人员都需要斋戒,为此饭团与我决定从17日开始斋戒三日。 ↩︎

-

事后听巴斯和饭团说,他在等待饭团将当时正介绍的内容讲完。 ↩︎