本篇博文极具个人主观判断色彩,博主受个人旨趣的强烈驱使,仅通过阅读网络上的几篇文章便写下此篇博文,想来只是心中长久以来有着某种倾诉的欲望,但苦于不知如何表达。适逢今日想起社会学界特立独行的郑也夫先生,看过相关文章,心中感触颇深,因而决定写作,但一切叙述不过人物掠影,以及博主找寻自我、试图成长思想的过程,因而必然存有需要多加推敲的地方,还请各位看官谨慎看待,也十分欢迎批评指教!

“不要廉价的批判” #

长久以来,我一直处于某种矛盾的状态。一方面,我喜欢表达,但由于个人学识还太过浅薄,因而在写作和与他人交谈时,总难免借用他人的话语,这“他人”在现下的阶段,多指涉我所学习的社会学与人类学学科领域中的知名人物,追溯古早有所谓马克斯·韦伯、马林诺夫斯基和格尔茨等,着眼于当下则有被调侃为社会学与人类学学生“精神图腾” [1]

[1] 第一次看到这样的调侃是在一张迷因图上,我现下的感受是有所羞愧,犹如被戳中痛处。

[2] 由于袁老师在豆瓣上自言实名上网,且在许多媒体文章、播客节目中皆有露面,所以我便在此提及他的姓名。

因而看到下面的几段话时,我心中颇为触动:

从事社会学教学工作十几年,郑也夫发现,长期不当教育养成的“八股思维”严重影响着一茬茬的年轻人,表现形式之一便是一写作业就愿意掉书袋,“全是大话空话玄之又玄的废话,言必称卡尔·马克思,要么就是马克斯·韦伯,学生读了多少书,能和哪个大师对话?不是一定要有这个节目吧。”

一位学生记得, 郑也夫在第一堂课上就强调这门课“不伺候八股”,而学期作业也不是“论文”,而是一项“实情研究”,“他说想要我们讲好一个故事,最好是一个别人没有讲过的故事。”

另外,标题所示的“不要廉价的批判”则让人心中更感深刻。而这所谓的“不要廉价的批判”,其实与郑也夫所谓的“实情研究”相关联。他要求的实情研究让我感受到的是对学生专业能力诚恳的发掘和培养,也在一定程度上呼应了我通过春花而了解到的本雅明提出的“讲故事的人”(storyteller) [3]

[3] 推荐阅读陈荣钢译稿《瓦尔特·本雅明:<讲故事的人>(1936)》

[4] 具体推荐各位看官浏览《郑也夫:大把学生在后天被修理坏了》一文。

“网友在抨击少数民族身份造假的时候,是否想过每个考生加分背后都有不一样的故事?如果有别的路子的话,谁愿意通过伪造民族身份来获得加分?如果谁也没有加分,或者加分机制分配及评选公平,还有谁会背弃自己民族,甚至是更改自己法律上的父母,来获得高考的20分或者5分?”

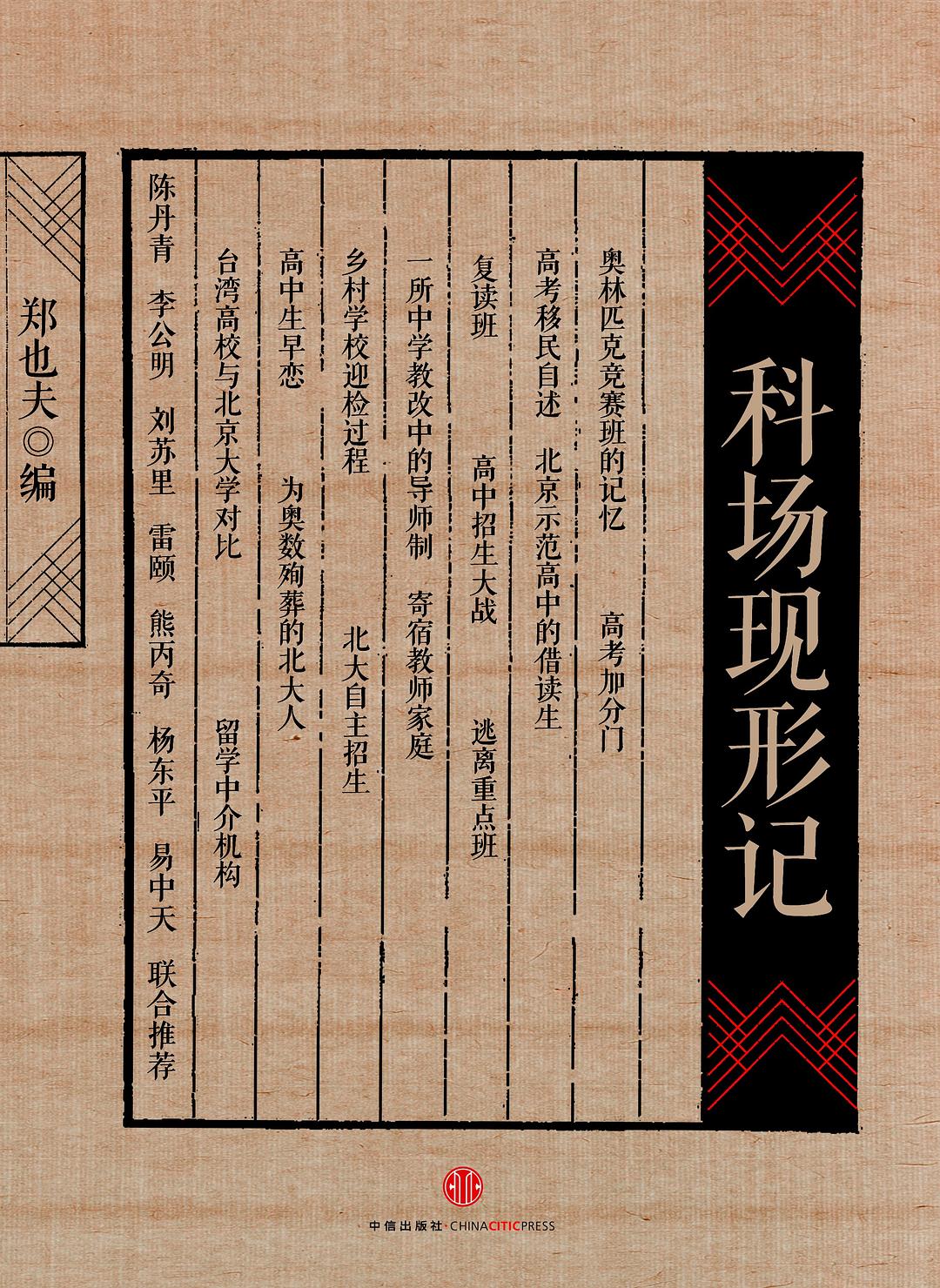

这些本科学生的作业有43篇收录进《科场现形记》并出版,书的封面上用黑体字印着这些话题的关键词:奥林匹克竞赛班的记忆、高考移民自述、北京示范高中的借读生、高中招生大战、一所中学教改的导师制、寄宿教师家庭、为奥数殉葬的北大人……

千言万语,郑也夫总结如下。

“在这个阶段,高水平的批判你还达不到,廉价的批判你就别来了,用不着你褒贬。你要做就做一个范儿比较正的东西,去呈现复杂,去表现细节,把事情运转的真实情况写出来就是最大的意义。”

……

“我只是希望学生们不要急于诟病某个局部的畸形,这样没有什么意义,也容易走向偏激。”郑也夫说,自己更希望学生认真地做一个研究,看看这样的故事是发生在怎样的背景中,“讨伐当事者大可不必。当事者有太多选择吗?”

这似乎有点像当下社会学学习官方话语中的价值无涉、价值中立。但我认为郑也夫的做法和一般社会学教育之间的差别很大,也是我认为的一种成功的教学育人,而核心就在于是否“诚恳”——我理解的诚恳在于,学科官方话语虽然主张价值中立,但系统中的教育不总是按照一个套路和程序吗?老师如果没有真诚地对待学生,学生也没有主动性,最终产生的内容不都是“复制+粘贴”,或者各种文献的拼接缝和吗?又或许是各种大创书、申报书中的各种研究假设、理论贡献、预期成果等等。这带来的迷思便是我们似乎接受了专业的训练,但其实对活生生的现实没有真切的感知、没有亲近的情感,在真正进行研究时总感觉使不上力,拿不出打动人的成果,而更多是抽象的话语,模式化的呈现。 [5]

[5] 我也是这样的人,我承认我还从未具备这种经由诚恳而做出踏实研究的经历。

我想我们其实本都不缺乏情感,而学科教育要做的本应是引导这种情感的走向,注入现实,哪怕只是用粗糙的语言直观描述眼前所见的事物运转的方式。我想这些北大本科生是幸运的,在郑也夫的“叛逆式”引导下,根据“初进高校,中学生活的记忆依旧鲜活”来做出“那段生活之吊诡,真的比想象更离奇”的实情研究。

啰里啰唆讲了许多,其实只因为我在郑也夫的教学观念中,经由以上所谓的“实情研究”、“不要廉价的批判去体会到他最后提及的“成为有独立思考能力、有生机的人”,为这些所打动。这些是我对在自我观察中所发现的独立思考能力欠缺的不满,也是一次尝试发起进攻的号角。

但细细想来,我这般做法其实从本质上来说或许也没能跳出“借用他人话语”的藩篱 [6]

[6] 请允许我糊里糊涂的无端联想:如同利奇提出自己虽然反对社会结构的均衡论,但自己对克钦人的研究也还是没能跳出静态的框架。

大致了解郑也夫的实情研究课程以后,我心中多少有些羡慕,也希望自己能上过这么一门叛逆的、不伺候八股文、“讲故事”的课程,更准确来说,或许是期待被引导学习独立思考的方式。

最后,希望我平时也能多给自己的思想做做“体操”,成为“有独立思考能力、有生机的人”。

生命中的一种能力:业余爱好 #

我认同郑也夫的一段观点,这也是我对个人缺陷的体悟,只是过去常朦朦胧胧地感受,而抓不住如何表达:

教育里都没有玩的成分,没有陶冶人、给人的生活带来乐趣。所以人们从繁重劳动中解脱出来,是完全不会游戏的。

此处的游戏并非是指狭义上的“玩游戏”,例如手机游戏、电子游戏等。

我们现代教育的重头是教人生产,但不教人生活的艺术、艺术化地生活。我所说的游戏是广义上的,最终指向的是艺术化的生活。人工作的目的是为了获得财富,游戏的动机不是为了获得经济报酬,而是干得开心。

我想这是一个值得思索的概念。在这里,我想表达自己对于“概念”和“理论”的看法,正是这样的看法使得我写下了郑也夫的这一个面向。如同黄剑波所说,所谓理论不过是一种“隐喻性的表达”,或者说只是一种类比,本身没有对认识事物有什么推进,也没有真正意义上的知识积累,但是“恰当的类比或隐喻确实可以帮助人对事物有更直观和深刻的理解”。

我们常习惯于以一个人在生存中获得资源的数量和质量作为能力的衡量标准,学生要考上更好的学校,职场人要晋升更好的职位,商人要不断扩大财富的规模等等,这些内化为社会的整体价值观,相应的,不符合此套标准的人常常被视为“失败者”(loser) [7]

[7] 社会学与人类学正是要反常见,因而失败者社会学会提供一套新的看法。

我把这种能力理解为一种业余爱好,此处存在一个语境前提,即业余爱好是被人们默认为不值一提、次要的、摆不上台面的事物。在此需要补充,对事物概念的理解或许无法积累知识,但可以左右人们的生活态度,扰动人们对世界的理解,我在这方面得到较深的阅读体验源于张鹂的《城市里的陌生人》中的“流动人口”概念。对业余爱好的忽视,可能也是影响今天人们幸福感的一个重要原因,它被我们大大低估了。今天许多人或是忙于生计,根本无暇顾及“生活”,或是即便闲暇下来,也因始终缺乏习得爱好的能力,因而不知晓如何“生活”。

关于这一点,我认为郑也夫说的“这个游戏是要学的。在少年时期,孩子要有自己的选择,拥抱一个游戏,三五年以后他们就会热爱上这个游戏”别有深意。

有很多重点大学的毕业生没有什么爱好,所学的专业也没有什么兴趣,可以说他们有能力,也可以说他们没有能力。他们的科举能力挺好的。如果说有一个真实的能力,也就是人的生存能力,包括挣钱和活得高兴,包括艺术化的生活。这才是一个综合的能力,这个能力他没有,成长的环境没有给他。但是如果说简单的没有能力,他可以把科举考得这么好,可以到北大做研究生,笼统地说没有能力就不对了。但是有的人活得不可能太充实,因为他工作也谈不上热爱,只是可以考上,博士也拿下来了,找到一个工作,但是未必有乐趣。

我并非重点大学的学生,当然,我也并不就此认为自己完全没有能力,只是科举能力的层次相对而言并不突出,但同时,我的艺术化生活能力——过去我称之为“生命力”——也很弱,甚至更弱,在许多个胡思乱想的短暂时刻里,我曾为此感到悲哀。在博文《今宵多珍重》中,我曾尽力地描述过,例如我不知如何与他人具体相处,不知如何在具体的场景中取悦自我,当有充裕的时间时,我不知道去哪里玩,我也没有其他朋友那般洋溢的热情寻找“好吃的”、“好玩的”,我感觉自己是“干瘪”、“黯淡”的。概而言之,我或许是一个无趣的人,我想这也与自己过去很长一段时间对升学、分数的追求是相关的。

因而,那些在我眼中具有“生命力”的人便十分吸引我,他们洒脱、精力充沛,似乎生活中的明天总有许多十分有趣的、值得期待的事物要迎接。谢颖老师与郑也夫都是这样的人,且不谈论他们已取得的社会地位所赋予他们的条件,至少他们已经成为这样的人,在生活中存在“好玩”、“有趣”的概念,思索着要怎么去做一些有趣的事情,例如郑也夫便觉得自己的写作是有趣的、和学生阅读、进行独立思考有趣,谢颖老师喜欢踢球、看球赛,认为用R跑数据、做一些有趣的因果关系探讨是有趣的,这些还是相对专业化方面,我认识的部分朋友在我眼中则更会生活。

最后,郑也夫说的这一段仿似在我心间来上一击。

有人攀升是符合兴趣,还有就是社会价值观充分内化自己,他已经没有自我了。像有一些商人做得有滋有味的,把这个活做得特别好。还有的商人就是从钱出发的,完全是社会价值在他身上的实现,有钱就是乐趣,没有钱就没乐趣,工作本身没有什么乐趣,这是两种类型的,大概我应该说清楚了。

如果只将视野放回日常生活、与人相处的面向,我想我是没有自我的,目前唯一让我感到确实能驱动内心的,恐怕只剩下博客的写作了。某种程度上,这或许也和郑也夫对写作感到的乐趣相近吧,但我认为还远远不够。

或许你会问这有什么作用、意义?如果仍然纠结于此,我想还是受困于缺乏自我的状况。我无权评价他人,但在我看来,如果自己陷入这样的生命状态,那便是一种遗憾,不够通达。因此,郑也夫提出的这一观点对生活仍然具有洞见性的理解,也是我在他身上看到的自己所向往的特点。

敢说、敢否定 #

在我接触到的社会学与人类学学科生态领域里,“言必称费老”并不少见,某种程度上来说甚至是“泛滥”。我在此处坦诚一番,我对费孝通先生本来没有太多感觉,有时候看到大家都十分景仰他,心中多少有些不解,许是觉得多少被神化了——我不大喜欢造神、过誉,不知道这不是国人的通病,我过去懵懵懂懂,也曾做过类似的事情,在刚接触社会学与人类学时,也曾幼稚地模仿他人使用套话,赞美某位论家,赞美田野,赞美田野对象。

但我也觉得违心,心中多少有股念头不通达的感觉,于是有的时候也会产生逆反心理,他人越这么说,我越不喜欢,不愿附和。引我入门人类学的老师对费孝通先生很是尊敬,而我读过的费先生的作品不多,因此,说到底我对他了解也不多——一如我过去不喜欢大家神化毛泽东,但接触马原、毛泽东思想相关的课程,听他人讲述毛泽东的经历,后来再读过列弛写的《“为了人民的利益” 》以后,我却是自发、自觉地对毛泽东多了几分亲近的感觉,隐隐约约间有股实在的敬仰感,而不是思修课程和意识形态课程强加于我的“服从”。

我讨厌“大家都推崇的事物”,大多是我内心无法去产生亲近、共鸣的时刻,例如国家意识形态工程的鼓吹和宣传,还有政治、学术等各种领域的造神现象,例如适才提过的“言必称费老”。我还记得,有一回,当我的老师再次提到费先生对人类学的贡献时 [8]

[8] 此次经历可见2023年9月28日的博文《关于自己不成熟回应的再思》 。

[9] 必须补充的一点是,我并不认为我的老师是造神运动的一员,因为他的阅读量比我要深厚得多,学识远在我之上,他对费先生的了解必然远在我之上。正如我所说的,我过去对毛泽东抱有偏见,但在种种原因影响下,或者说由于某个契机,我开始主动了解毛泽东,并不自觉对他产生了亲近、敬仰的感觉。

通过谢志浩的笔触,我看到的郑也夫对费先生的态度具有鲜明的个人立场:

也夫作为自觉的知识分子,实在难以在当代寻找精神养料,所以,把目光投向了民国历史。在那里,他看到了一个具有智慧、悟性和才华的知识分子范型——费孝通。也夫对于1949年之前的费孝通,推崇备至。对于《乡土中国》流溢的精辟议论,具有同情的了解和温情的敬意。

但是,对于晚岁的费孝通,在恢复和重建社会学中所起到的作用,郑也夫并不以为然。也夫对于1980年以后的费孝通,并不看好。当代中国社会学之所以成为目前病弱不堪的情形,费孝通难辞其咎。所以,2005年4月24日,费孝通先生离开人世,也夫拒绝了《南方周末》的约稿。因为,也夫,不愿意在老先生刚刚离开我们,就要进行批判,也夫觉得那样不够厚道。

但是,北京大学深圳研究生院邀请也夫做学术演讲,回答学友提问时,也夫还是说出了自己内心的想法,当然,这个想法与社会学界主流意见确实正好相反。也夫不认同社会学界同仁对晚岁的费孝通作出过高的评价。社会学界“言必称费老”的学人,坚定地把费孝通的这个大旗扛下去,晚岁费孝通小城镇调查和“离土不离乡”的构想,成为中国政府政策的有机部分,被说成是社会学对中国现代化的一大贡献。费孝通在20世纪40年代,是中国不多的具有水准的政论家和时评家,晚岁的费孝通已经彻底抛弃了40年代人权、自由、民主的理念,论证和印证了政府对于中国城市化道路的政策。聪慧、世故的费孝通,明白政府的需要,这在学术上不能不说是一种“曲学阿世”。

也夫在深圳的学术演讲中,谈到费孝通的晚年:“我觉得他是悲剧人物,极其遗憾。改革开放以后没有什么成就,此前在知识界,他是一个受到良好的教育、非常有见识的人,一个睿智的人,但是以后的成果让人实在不敢恭维了。”也夫分析,之所以如此:“一方面是后来当了很大的官,被约束了,但另一个很重要的原因就是他只有一个经世济民的动机,他没有一种为学术而学术、为艺术而艺术的情怀。”费孝通没有将学术作为一种志业,而是将学术当作一种职业,所以,遇到环境的变化,不会把学术当作一种神圣的不可侵犯的领地,早就把学术放弃了,对待学问的实用主义态度,使得1978年以后的费孝通,只是做一些政府认为有用而且立竿见影的东西,这样可以给人证明:社会学是非常有用的,能够为社会主义作贡献的。这样,在费孝通的影响之下,在政府的推动之下,中国大陆的社会学走上一条“急用现学”的路径。

虽然我也不喜欢“言必称费老”,但我并不完全认同谢志浩和郑也夫的看法,只道是将他们的看法纳入自己视角一部分,希望也是对前面所说的独立思考的一份回应。

郑也夫中年以后阅读大量生物学相关的作品,他本人也较为推崇精英论,我学识浅薄,对此持保留意见。但他质疑中国社会科学院,批评中国社科基金制度,批评学术评价体系,也身体力行地不申请任何基金,不参与任何评奖,个性中的“敢说”还是能给我这种年纪轻轻而又无知的毛头小子以一些鼓动:

“我知道对于影响中国,我没有积极的功能。但还是以为,略有一点消极的功能。”

“这消极的功能就是平衡社会管理者的力量。不让社会的实践吞噬舆论,抵抗宣传的声音催眠大众。很可能政策和社会生活依旧,但是我通过自己的声音,显示了一个不被催眠的人的存在,促进多样化的思想生态。”

特立独行的硬汉 #

提起郑也夫,我便想起谢颖老师,心中总是觉得两人有许多相近之处,或许不同在于,仅仅透过文字,我所感觉到的郑也夫是硬汉、是粗粝的、桀骜不驯,具有强硬气质,而谢颖老师则是颇有一股一切都无所谓、闲云野鹤,甚至于是“吊儿郎当”之感。但总的来说,两者最突出的都是特立独行,在学术圈中作为一种“异类”。

我过去似乎提过,我常常会被特立独行的人所吸引。身边许多同学不喜欢谢颖老师,觉得他不认真教学生,比如教授R语言这门课程,从不会手把手教我们,最多只是给我们丢几个网址,让我们自学,然后过几天作汇报,最后针对我们的汇报情况提供一些建议和方向。有的时候,他还会让经过自学的同学去给其他同学分享知识。

平心而论,某种程度上来讲,谢颖老师或许不是一个春风化雨式的老师,甚至有时候给人一点不靠谱的感觉,似乎不少同学是这么想,也有不少老师赞成这一看法。但在我看来——从这个角度来说,我也是一个异类——我在谢颖老师身上看到的是特立独行、反对主流、追求有趣,富有别样的生命活力,而且从一而终。我起头是有点畏惧他的,虽然他看起来风轻云淡,但他与我们还有许多距离,因而与他相处总有点战战兢兢,而他好像一直都表示无所谓,见我磕磕绊绊地还是捣鼓出了一点内容,也乐得给我指出新的方向,让我修改过去师兄师姐的R语言笔记,甚至还想据此出版书籍。我知晓自身的局限,没能坚持下去,颇有浅尝辄止之感,一方面缺乏扎实的统计学知识,另一方面又总没有足够的勇气、热情,将所有可支配的时间全然投入到边学边编写R笔记的过程,遂在大二的暑假选择了去硇洲岛,而非如同先前心中预想般把自己关在学校,尽力捣鼓完善笔记。

是的,我在这一节点,选择了田野,选择在兵哥影响我的方向上继续走下去,而非在谢颖老师影响我的方向上走下去。前者是一种身体力行,经由长期润物细无声陪伴的结果,后者则是一种别样的知识道路,是经由时间不长但特立独行的思想的浸染。人,总是既要、也要,我感谢兵哥对我们的陪伴,喜欢上了在社会学和人类学里慢慢丰富对世界的了解,喜欢到处去跑,想到进入田野也会心潮澎湃;但我也同时贪恋谢颖老师给我感受到的“独特性”,只因为我羡慕:我一度也想成为一个性格上洒脱,不要那么紧张、拘谨的人,生命了然无趣,毫无活力。

我还记得,谢颖老师说,要会玩得开心,做一些有趣的事情。其实还有一些相关的话,此刻我却是逐渐想不起来了,颇为遗憾。

说回郑也夫,看到谢志浩说到他给本科生和研究生编书的事情:

让我们觉得哭笑不得的是,郑也夫没有经费和课题,但是,他所作的工作,都是那些掌门人不屑一顾的,比如说是给学生编书。《都市的角落》、《消费的秘密》,都是也夫开设选修课程上发现的学生作业。也夫开设《城市社会学》课程,调动学生的积极性,让年轻人行动起来,到北京的角落发现不为人所知的一面。也夫自己出书特别难,但是,挡不住具有无比的狂热,最后说动了出版社,出版了学生的作品。《消费的秘密》是选修课学生的作品。清华大学法学院王亚新先生特别欣赏《都市的角落》,见到也夫的时候,特别指出这是法学课程要讨论的必读书,华裔学者阎云翔先生对也夫编辑出版学生的作品,给以高度的敬意。一个最没有条件出书的学者,居然有心人,天不负。

引用这段,并非是要说谢颖老师是否带有同样的意图,不过我仍然记得,当老师说到出版书籍的时候,我心中大惊,自问如自己此等无知之徒,何德何能,总觉得这样一件事情,即便没有发生而只是作为一种假设放在自己身上,也是一件贻笑四方的事情。用今天流行的网络用语来说,我只觉得谢颖老师在给我画大饼。

但他曾带我与一位同班同学,以及几位研究生一起去吃饭的时候,还真与两位老师谈到出版书籍的事情。我不会忘记,彼时他说到以本科生的名义肯定无法出版,所以必须要用到他的名字。在其他老师面前,他也毫不吝啬地说到作为本科生的我已经达到了可以帮助出版的水平——我心中还是大慌,大呼还远着呢!今天再想起这件事情,心中又有别的一番感受。

郑也夫自认是游走于学术的边缘人,不愿意配合学术的规则;我想谢颖老师也是,即便常常在课程上被与他不合拍的学生打低分,但还是我行我素。不过很重要的前提是他们都评上了教授,都确实有着过硬的实力,如此方才可以特立独行。但转换思路,某种程度上来说,正因为他们本就是特立独行的人,也才在具备了相应的实力以后能继续我行我素,继续生猛下去。

我也想成为一个特立独行的人,但不是盲目地目中无人,而是愿意相信自己的感受、坚定自己的内心。

这是郑也夫给我的最后一个感受,也是他和谢颖老师都吸引我的特点所在。

本文参考资料与相关阅读 #

1、中国青年报:《郑也夫:大把学生在后天被修理坏了》,2014-02-19,https://mp.weixin.qq.com/s/WhffwSY11TPTGG44OZxglA

2、南方人物周刊:《郑也夫:游戏将是人类归宿》,2017-03-14,https://static.nfapp.southcn.com/content/201703/14/c319556.html

3、爱思想:《谢志浩:硬汉郑也夫》,2019-01-20,https://www.aisixiang.com/data/114403.html

4、陈荣钢:《瓦尔特·本雅明:<讲故事的人>(1936)》,2021-11-21,https://mp.weixin.qq.com/s/YoQYSkrQ9cU7Qc-W_hP4UA

5、黄剑波:《人类学理论史》,中国人民大学出版社2014年版

6、张列弛:《“为了人民的利益”》,2021-01-12,https://www.liechi.org/cn/2021/01/forthem/