穿透力与敏锐性 #

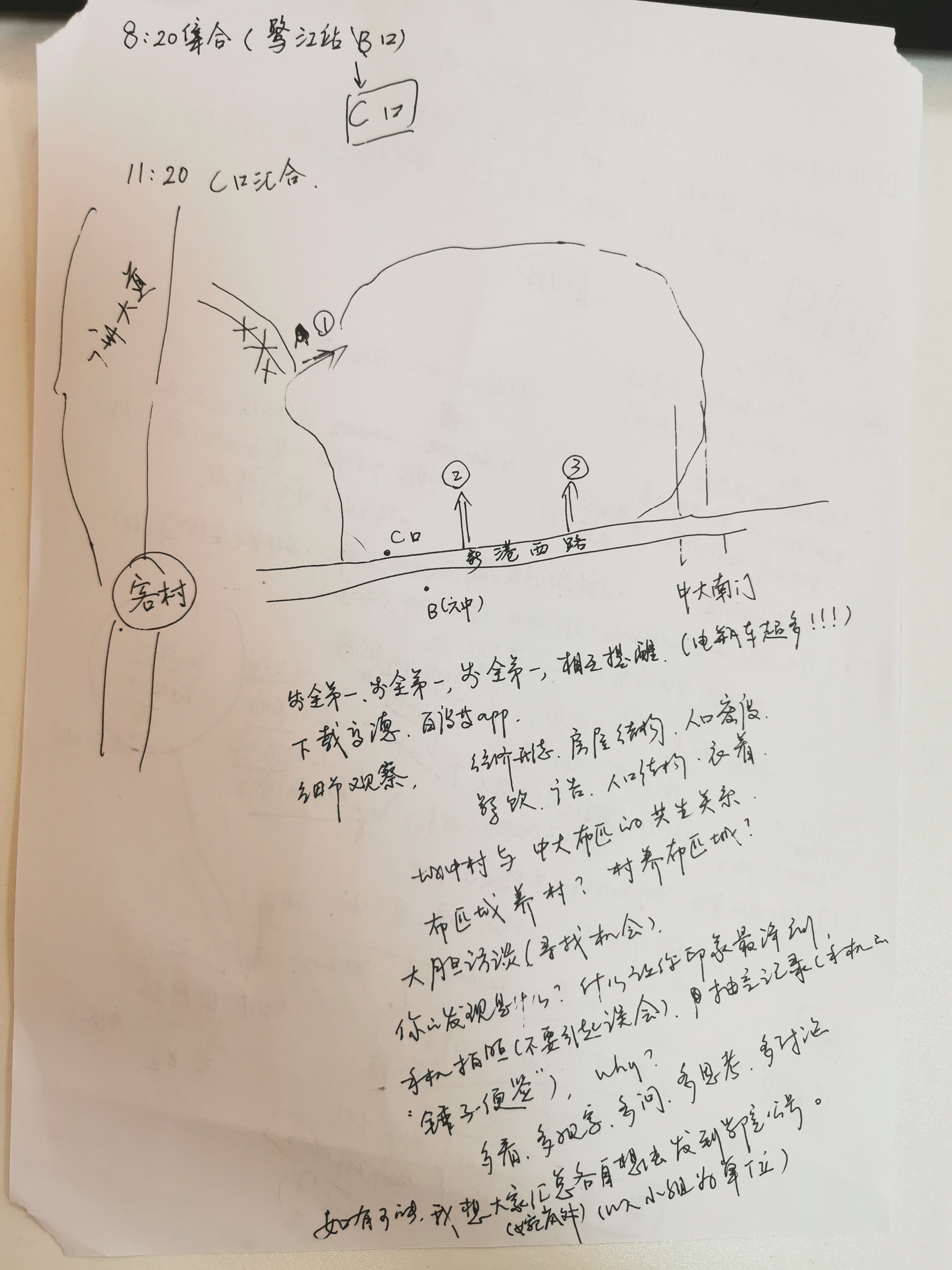

松哥给我们的「田野调查」课程争取到了五次外出机会,今天是第一次,地点在海珠区凤阳街康鹭片区。

出行前大家似乎都很期待,但我心里却是久久的复杂和难以言明的情绪。

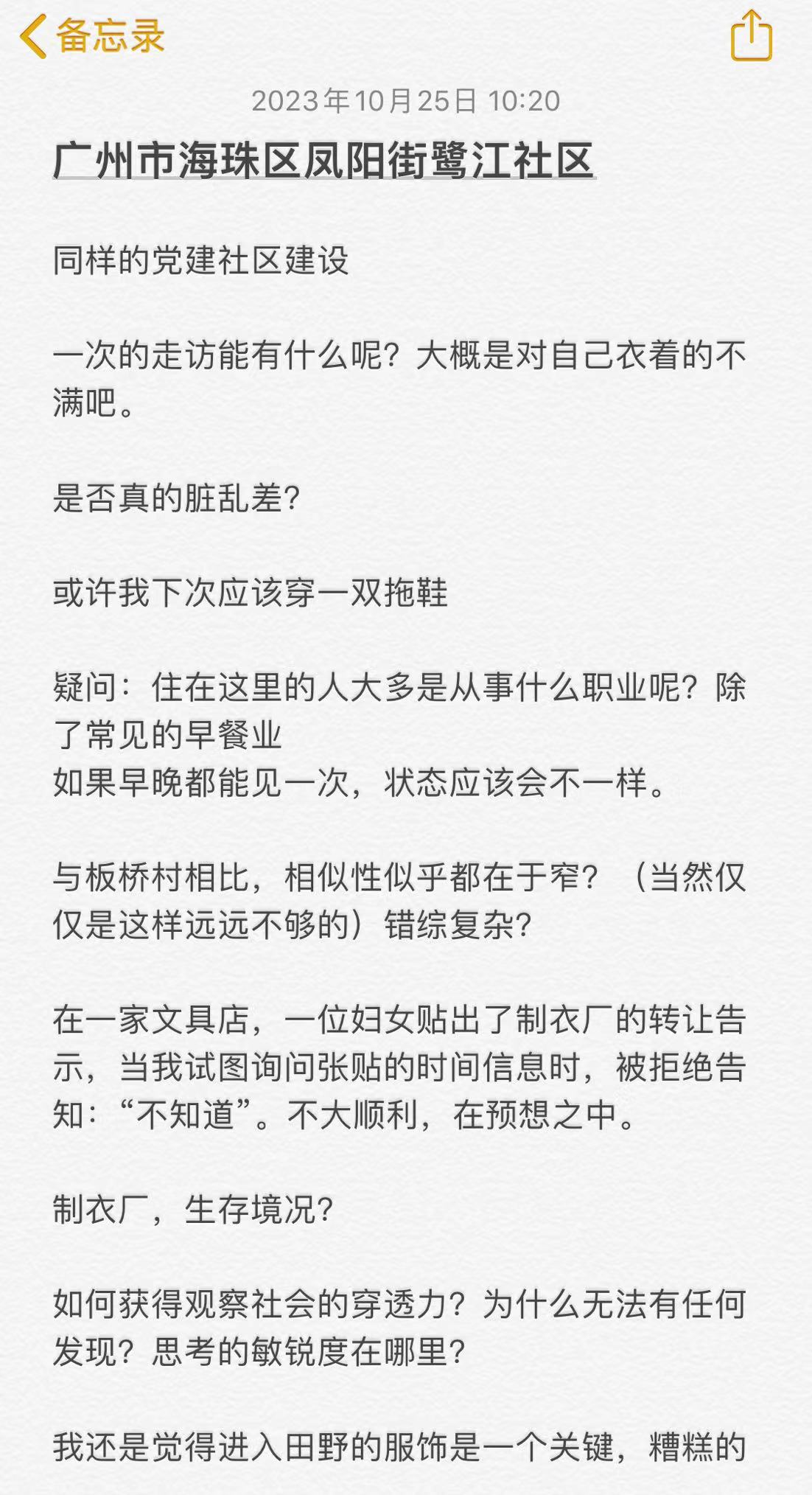

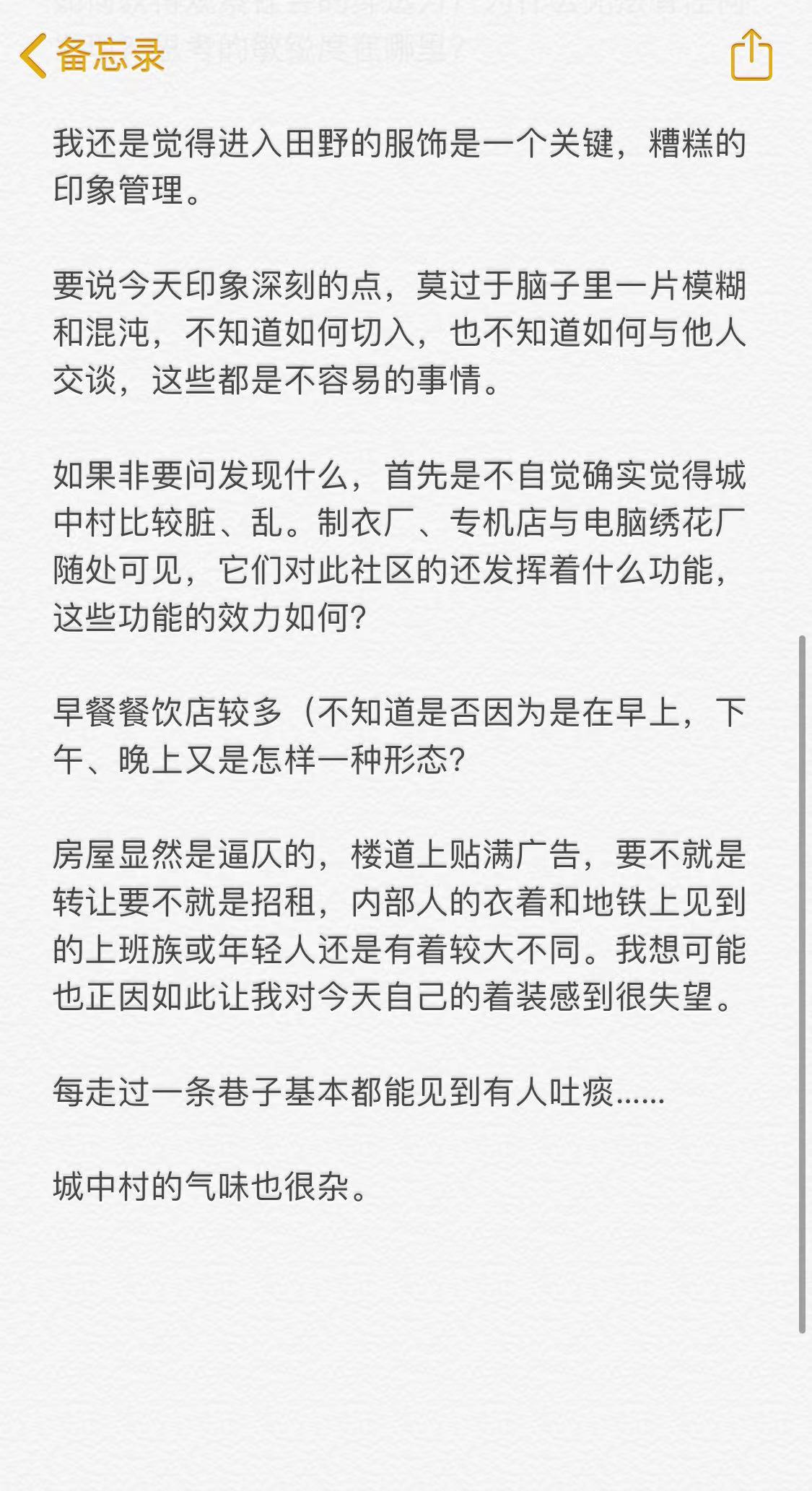

和在板桥村一样,我会好奇地四周张望,逼仄的房屋,狭窄的街巷,形形色色的地摊与商贩,还有神情几乎都一致「耷拉」——上面是什么,生活?现实?还是什么——着的居民。我也许试图想知道能看出什么。久久地,记忆里浮现出严飞说的「穿透力」,浮现出翟学伟说的「敏锐性」。

透过眼前的街景与人物,我想到了什么?

遗憾的是,就和在板桥村一样,也和很久以前——我记得当我还在康鹭片区内走着而有些苦闷于无所收获时,想到我把那时候称作「When I was a child」——其实就在我念大二的寒假,我在老家县城里闲逛一样。

我看不出什么。

权力?博弈?经济结构?意识形态?景观?阶级?许多社会学的概念,或许也有着人类学的概念,听闻做研究都要做文献综述,是因为我们必须要一个脚手架吗?

但在今天我用不上,我没有所谓的「穿透力」,也没有所谓的「敏锐性」。

我似乎无法「进入」 #

我无法进入。走在窄街陋巷,我生不出找人交谈的欲望和动力。常说不要将研究对象进行所谓的「客体化」,但研究者难以克服的置身事外,是否也是一种「客体化」——对自我的客体化?

我带着情绪,不好的情绪,这是我需要反思的地方。松哥期望我们能尽量以小组的形式展开行动,但就在我们抵达鹭江站C口集合时,我内心里纠缠起无数想法。第一,我是否穿得太鲜艳了?我今天穿了一件比较明显的粉红色上衣,但进入田野,进入城中村,似乎和当地的环境氛围是互斥的?松哥给人的感觉就很接地气,穿了六年的拖鞋、显皱的简单上衣、短裤、小书包,再加上他黝黑的脸庞和干练的神情,我突然感到自己太儿戏……假正经?既然是来田野,为什么要穿得让自己觉得鲜艳?第二,同一组的一位伙伴在我还在学校等车时已经到了地铁南站,但等我到鹭江站时,他却姗姗来迟,问及原因,他说去拿咖啡了。我看了看周围的同学,大家是满脸的期待,有的同学自拍了起来。唉,我无法控制,我觉得难以接受,我忍不住在想,我们是来出行游玩的吗?我们……为什么看起来那么儿戏?当然,这只是我的片面看法,是我的偏见……但也正因如此,我有意离开自己的小组,离开大部队,带着「逃离」一般的心情独自出走。

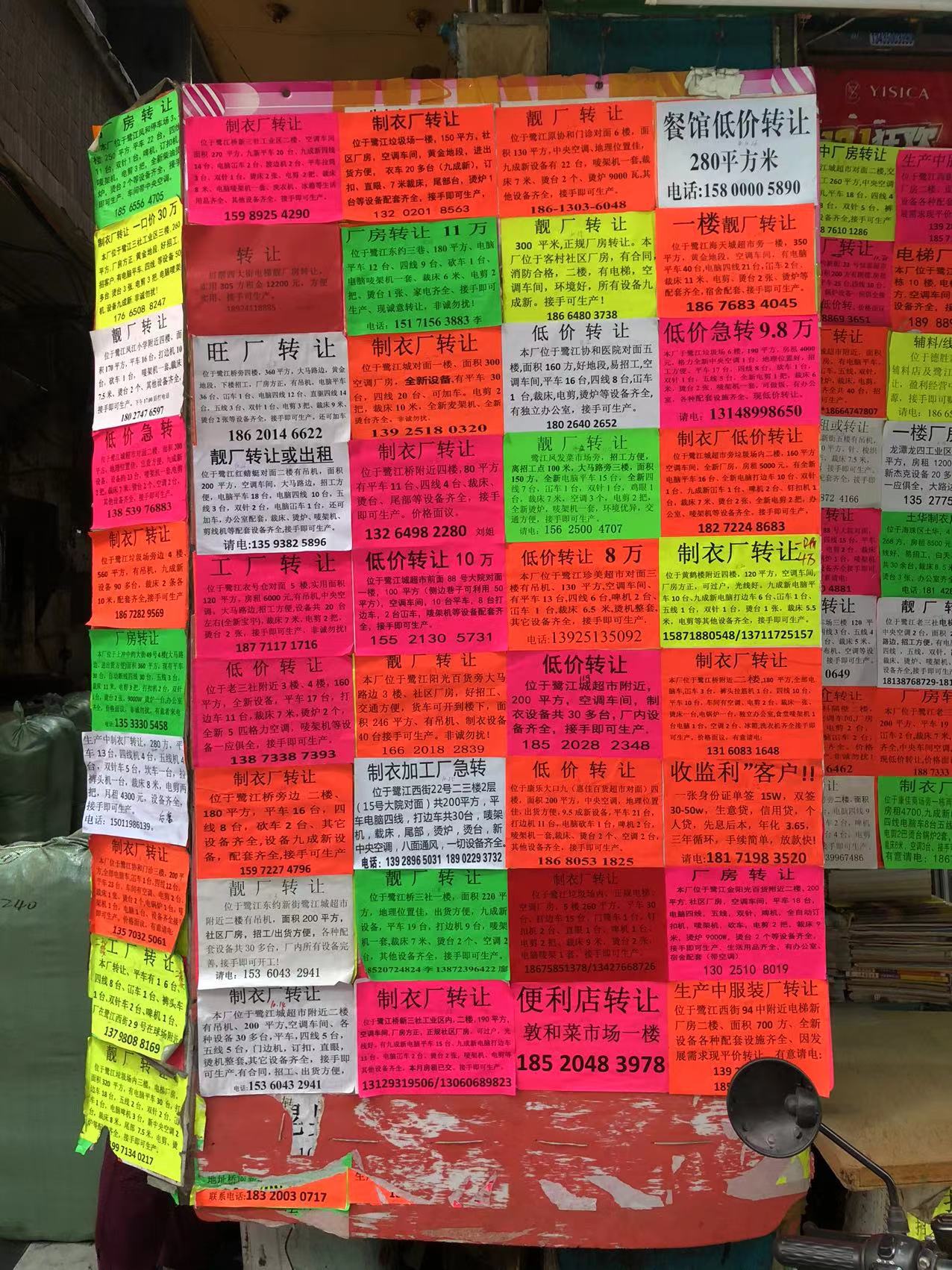

但我一无所获,也没有勇气和当地人交谈。经过一家便利店时,我看到一位阿姨在门口的大木板上张贴满了制衣厂的转让广告,我稍稍酝酿了一下,试图上前和她交谈——开口结巴,问她这些广告什么时候开始有的。或许是因为我在门外停留太久,又或许是因为我特意给广告拍照,她瞥了我一眼,淡淡地说了一句「不知道」,而后不再理会我。我知道她没有兴趣和我交谈,带着戒备。

|

|

|---|

拒绝不出人意料,但在被拒绝以后,我站在原地,不知所措。之后,我没有再尝试和任何人交谈,我一面为自己作为一位外来闯入者来到此地而感到「奇怪」,一面困惑着:我该和ta说什么?甚至是开口的第一句话也想不出来。

当走访结束,我们再次集合在出发地点时,同组的be同学聊到自己经过一家电脑绣花厂,在外面张望的时候被里面戴着耳机的工人姐姐注意到,于是她便问能不能进去看看。得到同意后,be同学进去并和那位工人姐姐聊了一下,得知这一带制衣厂、电脑绣花厂和专机店的工人基本都来自湖北,他们在很小的时候就认为读完书要来打工。那位工人姐姐还问到be同学是不是学生,她注意到挺多学生经过,但是都太胆小,不敢搭话、不敢进去。

原来一句「我可以进去看看吗?」便可以作为话题的开始,不管结果如何。此前,「该说什么」还是我最大的阻碍。但是我为什么还会被这样的问题所困扰?早在硇洲岛时,我已经面临过一样的问题。还是说,我从来也没有真正解决过面临的问题?在硇洲岛时,我可以磨上一个多月,而且对象集中在老人,每次在村子里走访时,潜在的交谈对象身边几乎没有其他人。纵是如此,在接触过两位老人以后,我却再没有勇气接触别的陌生人。

主动和陌生人打交道确实是一件消耗能量的事情,特别是在自己抱着一定的期待下。但我们今天是否也更难和陌生人打交道了呢?我想起之前在博客里转发过的一篇帖子。

其中有几段话和今天的遭遇对照起来,让我觉得备受触动。

所以,我觉得阿伯特所说的知识或者我理解的知识需要从生活里来,并且能够变换成个体理解这个世界所有事情——包括新发生的事情和身边的事情——的思考和处理问题的能力,这才是大学会给你带来的教育。其实我们毕业若干年以后,你学的那点社会学知识都不能教会你怎么跟社会相处。我甚至觉得我们今天绝大多数的社会学研究都是在降低人的社会能力。大学真正应该培养什么?就是培养人与人相处中的一点可以扩散、扩展——可以横向扩展,也可以纵向,向历史深度扩展——的情感和道德。而真正的知识是你面对生活的能力,你去理解它,找到特定的角度,不同学科会给我们不同的培育,这样才可以面对未来,从来没有现成的知识可以供人一辈子使用。

潘光旦先生在写于20世纪30年代的一篇文章里说我们今天的大学都是教给「童子操刀」。什么意思?学了一堆讲完整生活的大学问,但一遇到生活就胆怯、不敢面对,他说这是所有大学最不好的状态。而真正的大学会告诉我们,人有伦、有节,你跟不同人交往的道理在哪儿,你处理不同事情所要掌握的分寸在哪儿。知识一定要划归于这些东西才能成为真正的知识。

中午躺在床上的时候,我翻来覆去,突然越发觉得、以为,或许我真的不适合做学术。这次短暂的田野经历带来的挫败感还是挺强的。松哥让我们写写这个早上在康鹭村的感受,一些印象深刻的感受,但我惊讶地发现我没有。即使有,在我看来也实在普通,丝毫不足以称道。面对这个田野,我感到无能为力,我的思绪好像贫瘠的土地,也好像干裂的河床,我就静默地,无奈地,拍下照片,绞尽脑子地在备忘录里试图抓住飘渺的可能。

|

|

|---|

读书,读的是什么;学术,研究的是什么 #

我是保守的。每当我对自己或别人做出判断时,都会谨慎地说明备注情况,以防自己说得太确定。我想我不自信,但更多的是害怕容易招致他人的质疑(这个时候将心中许许多多杂七杂八的想法全都摊出来的感觉真好!)

是的,这时候我想说自己在过度反思——我认可列弛说的「不要过度反思」。但说「我自己在过度反思」这件事让我不确定,或者说让我觉得我没有必要拿出来讲,不过我认为事实确实如此。当田野调查这门课需要我们以小组的形式出行时,当松哥建议我们最后能记录一些印象深刻的事情时,我不自觉地紧张起来。

|

|

|---|

这是一种应激的反应。

我会在想,我能不能做得比别人更好,我能不能比过ta。我记得大一的时候,庆鹏老师讲过的「心理失调」,即行动者的内心理念和实际行动产生矛盾时,内心便会产生不适的感觉。我常常和自己说,我读书只是为了知识本身,或者说,我喜欢思考的感觉。

至少在此刻,我相信我喜欢这样的感受——每次阅读过后,在记忆里反刍阅读过的内容而产生感受。我感觉在书籍里,在和不同的老师乃至和不同的同学相处里,我能汲取到更丰富地思索的力量。这是一种看不见,但我似乎偶尔能感受到的神奇的感觉。

但我也在言行不一,我控制不住地希望自己能比别人更好——如果我们在相近的方向和同一个内容上,就像这一次的田野出行,我会想我能不能发现得比别人更多,最后讲得比别人更好更深刻?但一味地和别人比较,我自己要去哪儿呢?我是不是总要证明我做得别人要好?

那么教育的亲近感从哪儿来?一个是一定要学会和身边的人打交道。我觉得现在教育最大的问题是,我们学到的东西越多,就越抹杀身边的人,以为他们没有价值,不会给你提供任何东西,只是你的竞争对象,这是最可怕的世界。其实我们学习所有的东西都要从身边人开始,尤其中国人讲「修身齐家」,也是从身边人开始的。而我们的知识从某种意义上是遮蔽性的,认为身边的东西无意义,不具有知识性,这是一个大的误解。

我为什么总想着要胜过别人?在我眼里,身边的同学和朋友难道都是潜在的竞争者和对手,甚至是敌人吗?

我慌了阵脚,静静地站在集合点听着同组小伙伴分享他们的见闻与收获,我在心里询问自己,我,在做什么?我,希望如何?我知道,在我心里很深的地方,我对自己感到失望,我失落了,也难过了,为什么他们能做得比我更好?

荒唐的想法,为什么大家不能做得比我更好?更重要的是,因为想到大家做得比自己更好而感到不解,这本身就不是一件正常的事情。

我想我是在正确的轨道上看见自己的「错误」。早在硇洲岛的时候,我便希望自己能写出让大家都觉得很好的田野手记。「让大家都觉得」,意味着要做好,并展现出来,让大家看到,就和过去wl与xy在后浪手记上发过文章一样,还有方静师姐。

我不喜欢这样的自己。我不希望自己读书和写作是为了让别人觉得「你挺不错」,「你很厉害」。似乎有一句话是说,你讨厌怎样的人,你身上或多或少也存在这样的特性。我相信这句话七分,因为我讨厌那些感觉自己能够稍微出彩便迫不及待地走到舞台底下的人,似乎巴不得让大家都知道自己很不错。如果读书和写作本身就给我带来欢愉,我又何必执着于它们之外的事物?

说到底,我一直在试图装饰自己,企图得到他人的肯定,得到他人的认可。如果一直如此,真正沉下心的读书习惯是无法养成的,很容易为外界的杂音干扰。

读书,读到心里,应该让自己内心更强大。

田野调查从来也不浪漫。我们是为了知识本身好奇,为了世界本身而好奇,为了自己做学问而好奇,还是为了向别人证明什么?这一趟再一次让我想问问自己,我和我做的事情的关系。