这世上的路有许多条,而每个人都有属于自己的那条。

因为兵哥,我的生活发生了许多改变。

我相信正在进行的阅读以及阅读的积累促使我产生了主观的意识。

我走上了一条过去没有设想的道路。在《写情绪》中,我曾为自己一直在追逐不同师兄师姐的「幻影」而苦恼。这种苦恼伴随了我很长一段时间,但在今天发生了新的变化。

在今天丰年庆的志愿者活动上,我协助来自「春潮」团队的大雁大哥绑竹架。他是个很有趣的人,聊起演唱会的时候,他吐槽这都是割韭菜的活儿。我默默听着,得知他原来做过乐队,参加过音乐节,还有朋友在做演唱会门票代购,熟悉演唱会的资金运作模式。我欣赏他,因为他有一股无所谓、轻盈而又靠谱的气质,过去,我把这称为「富有自我」的气质。他懂的东西不少,我们用麻绳绑竹子做竹架的时候,他告诉我们麻绳沾水会变紧,古代酷刑中就有一项是用麻绳沾水来绞死人,过程漫长而痛苦。他竹子绑得很紧,这引起了我的好奇,因为我一直不会打紧结,就凑过去想学习一下。出乎我意料,他为人健谈,还是很乐意和我讲述他的故事。

这绑竹子的方法是他从韶关市乳源瑶族自治县的瑶族人处学来。瑶族人经常用绳子绑竹子,似乎是用于做架子。听他说,瑶族的仪式很多,盘王节期间的仪式可以持续七天七夜,甚至我们说的「上刀山」、「下油锅」在那儿真实存在——刀子是真刀子,还是刀锋向上;油锅也是真油,不过人们下油锅的时候会先在身上抹点油。瑶族人有古瑶语,但在今天只有四个人能说,年轻人不会,连今天来到现场的邓阿姨(我估摸六七十岁)也不会……据说,二战期间,讲古瑶语的人会被抓去当间谍,不过战争结束以后,有的去了国外,有的回归家乡,但都没能使得这门语言流传下来。听着大雁的讲述,我突然开始想象,我如果能在那儿住上一段时间会怎么样呢?就在几分钟前,两位藏族的小哥在帮我们绑竹子的时候时不时用藏语交流,我不禁在想,文化对人到底能产生怎样的影响?比如,两位藏族小哥说的藏语我完全不能理解,要是潮汕话、雷州话和客家话,其实我多少能联系到普通话或粤语,找出这几者之间的联系,但藏语真的不行。那么,此刻作为他者,我忍不住想,从自己的偏见去想,从作为非藏族人的角度去想,他们每天说着这样的语言,是如何使得生活正常运转?可是他们正是在这样的语言环境下成长,还发展出了属于自己的生活模式和信仰呀!或许从人类学的角度看,这就是「文化」本身。但此刻的文化不再是一个抽象飘渺的事物,它是一种社会存在,一种看不见的社会事实,真真切切影响着个体,使得生活多样。

我真觉得人类学家发现人与人的不同,并试图看见和呈现不同文化「差异」的做法了不起呀!

我忍不住问大雁如何懂得这么多,他说团队有项目在那儿,他们做的事情是发现当地正在消逝的文化,并以新的形式再现它们,引起人们的注意。我说这很像社会学和人类学,他说他们确实借用了社会学和人类学的方法。说罢,我有些激动地说自己就是社会学的学生,而老师研究人类学。大雁有些惊讶,笑着但也认真地说社会学和人类学是对人而言很有意义的学科,现代人太浮躁了,需要这些学科。这似乎也是他放弃乐队,转向这类项目的原因。

看着他一边低声哼唱一边认真地绑着竹子,时不时回答我的疑惑(如果我问了)并拓展话题内容,再看看丰年庆的现场,一个又一个帐篷被我们搭了起来,只为明天的活动——我到现在也说不清这是什么活动,只能模糊而笼统地说为是一种和功利很远,和理想却很近的活动,就像饭团在硇洲做的事情一样,一种「内心喜欢」、「以价值为导向」、「关于生活」、「意义感」的活动。这里的每一个人都有一些特殊,他们似乎和主流的声音十分相异,他们做着一些没有实际经济收益的活动。不知不觉间,我的生活中似乎出现了越来越多这样的陌生人或朋友。

大雁让我想到了这一点,因为如果不是因为饭团,我便不会作为成员参与丰年庆,更不会遇上大雁。

我从早上十点忙到了晚上七点,当饭团、庄老师、巴斯和茂富四个人来找我的时候,不远处的一声「国政」让我心中一暖。我们明天会一起在丰年庆摆摊,让大家了解硇洲岛西埠村、黑石屿、生态赶海、海洋生物和渔民作业……不过重要的不仅仅是这些活动的内容和目的,还有我也作为这项活动主体的一部分。从某种意义上来说,我或许不再只是刚开始结识黑石屿时作为实习生的「消费身份」——在黑石屿做田野调查,这是我的目的,但这有利于我,当有利于我的目的排在第一,我是「消费者」;从「消费身份」渐渐转向「生产身份」,产生的第一个是「我是黑石屿的一员」,以及「我在黑石屿」的不自觉认同。我觉得我做的事情,或许和饭团、庄老师以及大雁一样,在做一种「毫无实用价值」的事情,但这也是我的道路,完全不同于过往任何师兄师姐,也不同于方静师姐的道路,它更不符合学院的期望,也无法被任何一位老师预料。

对我来说,饭团和庄老师似乎慢慢变成了一种带有家人般亲近感觉的存在。这是一件神奇的事情,当我想到,六月份以前,我们还只是陌生人,但因为我们交叉在一起的道路,这五个多月以来我们频繁地出现在彼此的生活中。

这学期的实习,我将再次返回黑石屿,在西埠村进行社区走访。我深知,在黑石屿长期住宿其实会给饭团带来不小压力,而我的实际能力给饭团的可持续渔村探索带来的帮助也极其有限。大多数时间里,我的身份其实是学习者和消费者,而非团队里的生产者,但饭团始终支持着我,给予我高度自由的安排时间,还有丰富的日常活动。就事实而言,这是一场单方面收获的实习,我得到了锻炼能力最好的机会,却难以回馈我的帮助者。我一度为这件事情感到惶恐。

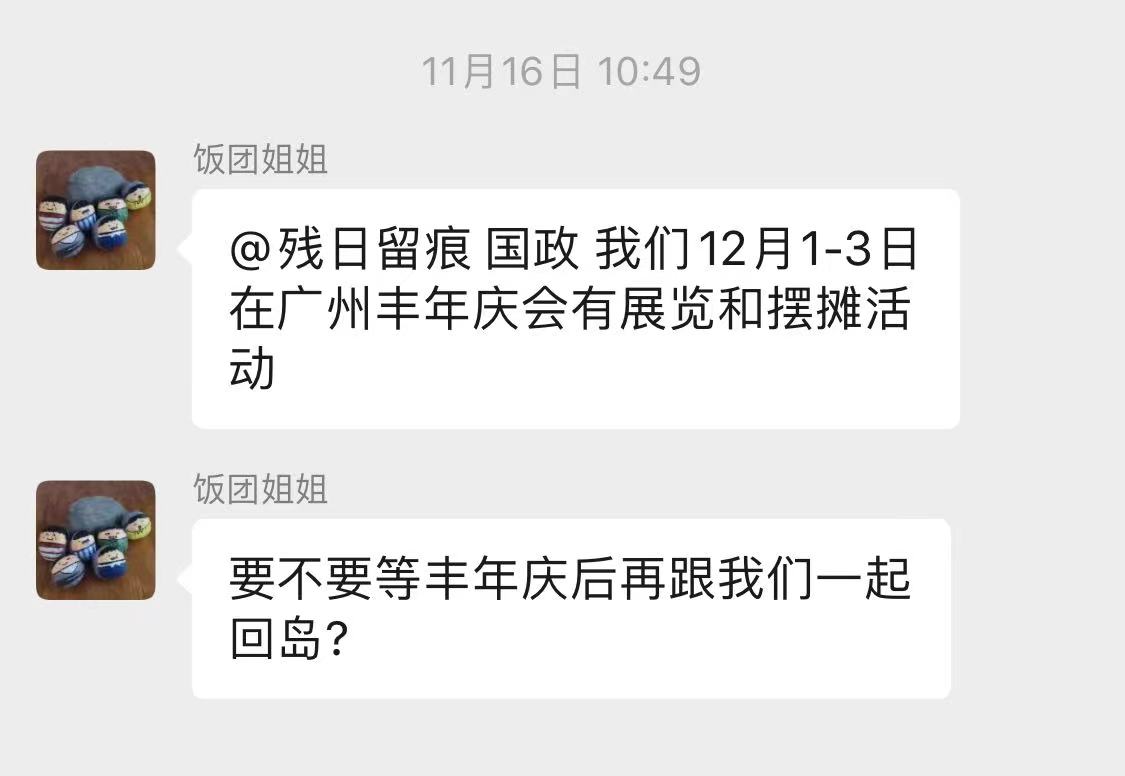

但我又感到幸运。这份幸运一直都在,它越发清晰,从陌生到熟悉,从熟悉到亲近,从「一起回岛」,到这一晚在工美港等到大家,大家朝我走过来,为首的饭团喊了一声我的名,这种感觉神奇而玄妙。

隐约间,我看见我们走在共同的生活道路上,最后为我指向一条独属于自己人生的道路。