我没有很强的回家欲望,这偶尔会让我想到,我问过巴斯和嘉豪,过年开不开心。

巴斯说小时候会,因为那会儿期待着穿新衣服;嘉豪说现在会,因为他可以收红包。

我在心中静静地叹一口气,我没那么期待了。

但是我总得回去,儿时关于过年团圆的记忆一直很美好,它形成了生命跳动的一个节拍,以至于少了它,我总觉得隐隐间不那么舒服。

我坐在摇晃的客船上,看着被窗外迷蒙的海面,思绪随同身体一起“流动”,想起离开前的点点滴滴,只觉得自己无比幸运。

昨晚和饭团以及庄老师开了一个小会。我怀疑起自己在村子做的记录还是不够,也缺乏价值。此前,当我想到可以试着用bookdown将田野中的记录整理成一本电子书时还十分兴奋,但我还是把事情想得太简单了,其实大家已经有了一份《西埠村人生计文化手册》的pdf版,即便我能做出gitbook、pdf和equb三种形式又如何呢,毕竟内容才是最重要的。

饭团和我说,很多事情都不符合社会的主流价值,重要的是我们认为有意义,那便有意义。听罢,我自觉她在安慰我,而我保留着自认为清醒的想法:仅仅是几场仪式过程的记录,我做的还不够。我不知道怎样才能让自己觉得“合格”,或者说“足够”,但至少眼下还缺了点什么。但让我觉得触动的是饭团说今天记录下的仪式或许无法马上见到效益,但在多年以后,当村民们或他们的后代看到这些记录时却可能会感到别有一番意义,因为我记录下来的不仅仅是一场仪式,还有“仪式中的人”。而且,如果以后大家忘记有什么仪式了,以及仪式中有什么具体内容,我们的记录或许还可以作为一个参考和补充。

我静静地听着饭团说话,不敢看向她的双眼,可不自觉间又注视过数次、数秒。

九月底,担心没地方实习的我在海洋发展研修班上和庄老师聊回了西埠村的事情,就此觅得重返村子做田野的机会,连忙在国庆跑回黑石屿,却又支支吾吾。得知我来意的饭团如同面对一件寻常小事,二话不说便答应了。

这一次回来,我又足足待了58天。现在预备回家过年,我再次和饭团说起下学期前八周的实习时间——如果我还能待,我便可以再待上八周的时间。

饭团答应了,干脆利落,如同面对一件再正常不过的事情。

谈及实习,同学们大多在意薪资水平。我反过来,似乎是冲动,毫不犹豫又并非毫无理性地选择了田野。黑石屿面临着生计问题,但对饭团来说,我在此地的吃住费用从来不是她考虑的重要问题。我看得出,听得出,也感受得出,她和庄老师都很欢迎我的到来。

我决定在今天(农历腊月二十七)回家过年。离开前,饭团给我装了两盒大虾、三个大火龙果,还有一盒坚果,末了还一路将我送至码头。

我拉着巨大笨重的行李箱往客船处跑,她帮我拿着手信,让我产生了一股姐姐送弟弟出行的错觉。

候船的时候,饭团掏出了一封红包塞给我,让我拿回去过年。我错愕地看着她,更甚于准备离开民宿时她在我面前给礼物打包装,下意识地准备拒绝,她只是轻轻地将我伸出的手推回来,而后转身便和正在一旁等待客人租车的大姐寒暄起来。

我想了一下,不再拒绝,双手拿着红包。

“她人很好。”饭团先离开送庄老师出岛后,大姐和还在候船的我说,“和她认识的人都说她人很好。”

我总疑心我是幸运的,这种幸运似乎尤其在于遇到“姐姐”时,我常常是被照顾的角色。虽然饭团希望我们能作为平等的朋友相处,她也一直将包括我在内的每一个来到黑石屿的人当作好朋友,但我确实总在被她照顾,不尽然是一个朋友。

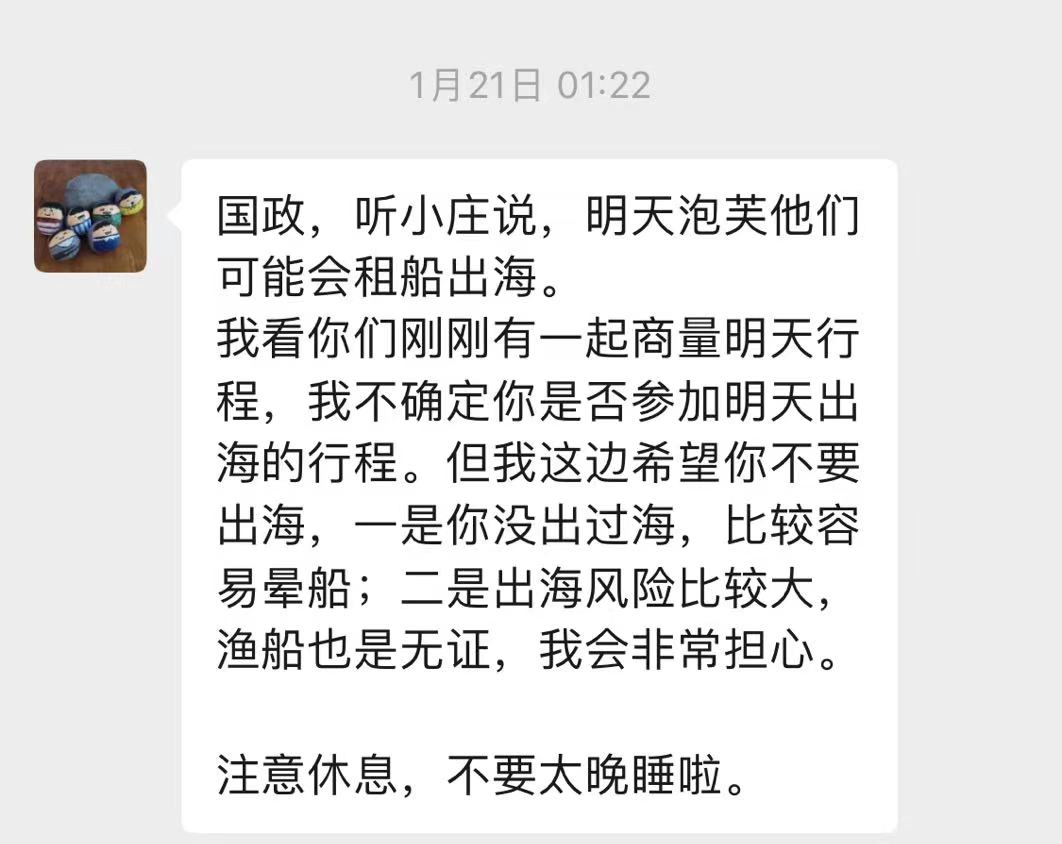

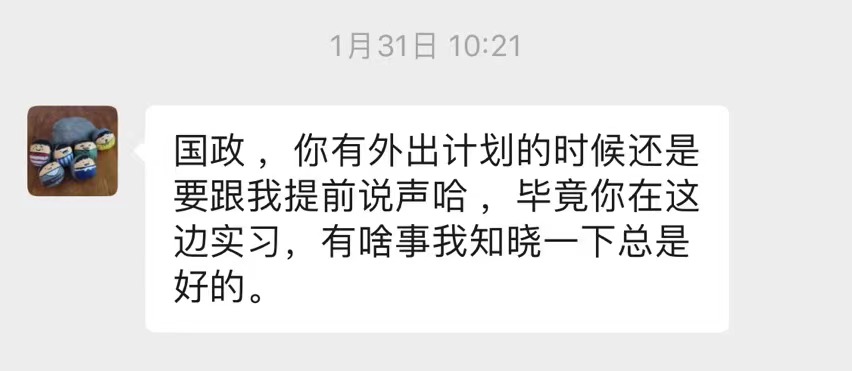

泡芙来的那天,我们在院子里商量一起包渔船出海钓鱼,饭团在民宿里准备学席营期的物料,但到凌晨十二点半时,她突然发消息劝我不要跟着去,担心我遭遇不测;我出岛看病时,饭团也叮嘱我每次出行都要知会她一声,让她知道我的状况。

当然,还有丰年庆那一次,饭团和我说一起回岛。

海。我看着海面,迷蒙的海面。海,是我在追随你的方向,还是你使得我的命运走向了今日的幸运?

海听不见我的声音。

临近除夕,二十七这天出岛的人也特别多,挤在一艘客船内,我忘掉了他们交谈的声音,靠在窗边,出神地看着翻起的浪花,在脑海中想象着自己拖着腮并注视着海面的画面。

我想起候船的时候,我拿着饭团给我的红包的画面;我回想候船的时候,两只大拇指按在红包封皮上的触感;彼时的思绪——我想象我是否可以变得成熟一些,不要再轻易自我感动,将情绪酝酿,而后在心中反刍,变成深深的湖水,淹没我。成熟应当是一种逐渐明了事理的静默,将感谢、惶恐、眷恋的情绪转化为实际行动的动力,最后形成我健全的人格。

我不想为每一次的感动反复说谢谢,不想为每一个带有缺陷甚至错误的过往懊悔不已,不想再深深地惶恐自己无法匹配那些主动来到我身边的善意。我想用坚定有力的目光注视它,我想静默地、脚踏实地地为它做些什么。