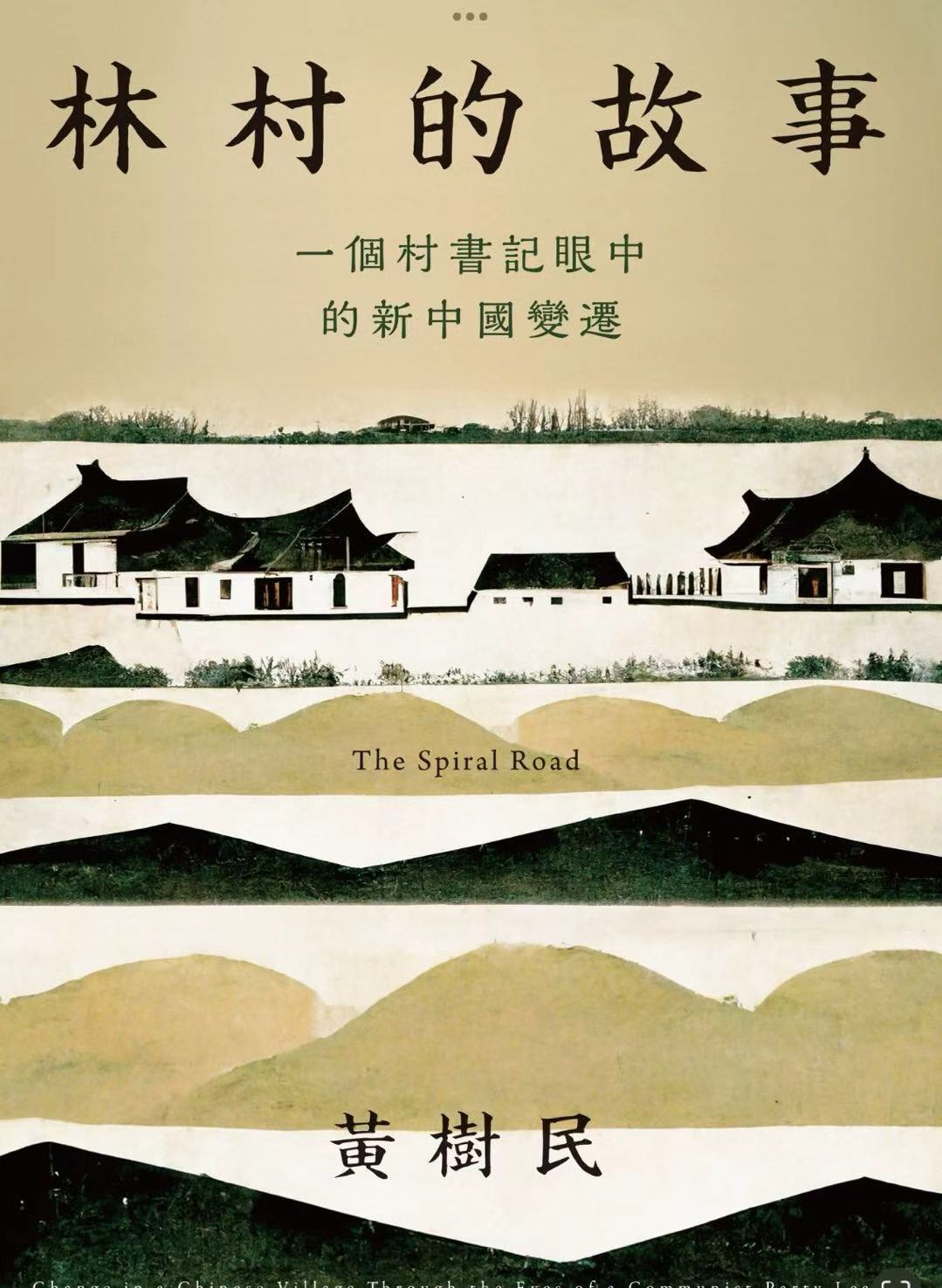

印象里《林村的故事》是一本十分好读的人类学文本。有人说作者黄树民十分幸运,遇到了叶文德这样一个兼具「村书记」和「能说会道的报道人」的双重角色,读完后我则觉得,不是每个拥有丰富材料的人都能把民族志写得很好。当然,对黄树民关于理论贡献不足的批评或许是有道理的,但他通过一来一回的对话形式以及故事叙述的方式,也确实做出将改革开放后一座中国村落的变迁图景勾勒出来的努力。

我看的是在台湾地区出版的最新第三版,这一版本出版于 2022 年,在第二版增补 1996 年回访林村时的见闻的基础上,又增加了 2015 年重访林村的感想——从黄树民 1984 年进入林村调查开始,时间跨度达到了三十年,林村也发生了翻天覆地的变化。当然,由于是台版,我认为其实还保留了一些在大陆难以呈现的内容,矛盾的是,这种不为官方意识形态所容的话语却正是从叶文德这位村书记的口中说出。

简单来说,《林村的故事》正如其完整标题讲的那样,是一个透过村书记对一座村子变化的看法来看待新中国变迁的故事,包括如何从集体制走向市场制,人们的生计方式、生活态度、政治活动又是如何发生变化,最后村庄「乌鸦变凤凰」,由贫穷落后变得富裕繁华。林村能发生这些变化,黄树民结合自己三次长期的田野调查(1984-1985,1996-1997,2015)做出了总结:首先是村内农地使用形态的转变,其次是村民持续向外寻求致富的机会,第三是迎合外在政治改革的大环境,最后则是村内宗族团结达成的内部稳定。

或许是因为全书主要以叶文德的口吻进行叙述,更多时候我的阅读体验还是前者带领林村一步步迎接和适应改革,展现出了极为智慧的洞见和强大魄力。但「在叶文德带领下林村致富的故事」并非本文的关注点,全书真正让我触动的还是叶文德本人——这位村书记既被认为具有强悍、威严且傲慢的独裁者公共形象,私底下却又温和感性,是唯一愿与村中小孩玩耍的成年男性,是对待妻子怀有无限情意和尊重的丈夫,他一面坚持共产主义理想,一面又对国家所呼喊的共产主义信念抱有尖锐反思,同时在人人自危、波云诡谲的时代里仍保有着对人民的责任感,似乎向我们展现了个体如何在洪流般的时代中仍然保持人之为人的良善。

动荡岁月与政治运动 #

我突然想到,通常情况下,革命完全取决于创造的神话和忠诚的追随者。在改革后的中国,一些人的玩世不恭和另一些人的机会主义,已经悄悄取代了马克思主义教导下的理想主义,叶可能是最后一批真正信仰者的一员,在市场经济和个人竞争的无情车轮前,那种把集体利益置于私利和私欲上的思想正在消逝。

叶文德经历过多次政治风波,称中国的政治运动「总是以时兴、理想化,又简单明了的口号为包装,由几个政客燃起青年心中的热忱」,提出的空洞目标不过是幌子,政治运动实际上是贪婪政客争权夺利的手段,而年轻人未经深思,被高层人士提出的理想化幻影所迷惑,为追求毫不实际的目的而牺牲自己的时间、精力乃至生命。即便身居村书记的要职,叶文德在目睹土地革命、四清运动和文化大革命等政治运动的狂热后仍会思索「中国的共产主义运动到底是不是个历史的错误」。

虽然土地改革让过去的农民翻身做主人,但在执行政策的具体过程中,部分地方干部却滥用职权,对被划分为「富农」、「地主」 [1]

[1] 叶文德告诉黄树民,1949 年人民政府成立后,第一件事就是用一套很复杂的公式计算「剥削程度」,将农民加以分类,而评估的标准是衡量农家有几人下田工作、雇佣了多少长工和零工,以及雇佣工人的时间和租予佃农耕种的时间。

当然,政府也发现了这样的问题,在六十年代发起政治运动将原来的干部赶下台,而后换新的贫农上台,但事实证明这群贫农也会竭尽权力抓权,在攻击富农和地主外还会针对原来的干部,以致于又开始另一轮的暴力循环,村子中的仇恨情绪也越积越深。面对这些荒诞的景象,叶文德认为问题的根源在于政府将农民化为不同的类别,并发起阶级斗争。

问题不只出在政策上,其实问题的根源还要更深:这关系到一个人怎样看待这个社会和生活在其中的每一个人。社会不能建立在互相仇恨的基础上。而强调阶级差异却正好鼓励大家互相仇恨。 [2]

一九七八年,政府决定废除这套区分人民阶级的办法,这个办法很好。你要是现在去看户籍登记本,会发现上面已经没有「阶级」这一栏了。要决定事情的时候,我们不再考虑个人的阶级出身如何。要这样子做,才能慢慢抚平那些借阶级斗争之名、行不公不义之实所扯开的伤痕。[2] 原文未加粗。

粗暴的阶级划分将农民分为「好的」与「坏的」,事实上在内部制造了对立和冲突,或许从出发点来看也有所考量,但也给机会主义者、有心人行了方便。叶文德便庆幸自己被划为中农阶级,因为若被划为富农或地主,便会作为「阶级敌人」受尽侮辱,被人整得半死;而要是被划为贫农或更低的阶级,则往往想去「抓权、压制别人」——无论成为前者还是后者,都会掉入「交相仇恨、报复的回圈之中」。

叶文德的这一看法让我有些吃惊,着实是觉得在那样一个政治情形复杂的时代里,一位村书记能有这样的洞见很是出彩。事实上,在阅读过程中我也从叶文德身上看到了与社会学家 Zygmunt Bauman 相似的观念——叶文德认为,「共产主义的目标就是要保护弱势的人」,为此他延缓大队的解体进度,目的是为了保护那些难以脱离集体生存的村民——他们年老、弱势,需要公家的基金辅助 [3]

[3] 据叶文德所言,曾有寡妇带着十岁的女儿去找他,说在集体制下她和女儿能赚取工分维持生活,但解体后她家没有男人,分得田地也犁不动,难以生活。

叶文德的这一观念,甚至能在 2015 年黄树民再次回到林村后所见的接班村书记林阿里身上看到:

阿里说,沿海地区生活好了,就应帮助困难地区的人,「尤其是我们都不愁吃穿了,就应有余力帮助别人。」 [4]

[4] 原文未加粗。

叶文德是特殊的,这种特殊或许与其作为有血有肉的人而具备情感有关,也与其小时候受到的教育密不可分,我在他的自述中时常能看到他回忆父亲的教诲。

在我童年的回忆里,胖林懦弱、沉重而无助的身影占了很大部分。每当他走在街上,小孩子都会跟在他身后,不一会儿便聚了一小群。这些孩子大概是在学大人的样吧!他们向胖林丢石头、骂脏话。我父亲却说,虽然胖林家以前有田产,但是他和他父亲两个人对待佃农和村民,都没有什么不当之处。纵使他家目前在政治上受人鄙视,但我们没有迫害他们的权力,这点我父亲很坚持。 [5]

我照我父亲的话做了,我只会远远地看,不会跟着别的孩子那样做。虽然共产主义要我们痛恨这些阶级敌人,但我却对胖林他们这种人产生同情。[5] 原文未加粗

有时候,我觉得命运真是作弄人。过去对我家不好的人,大概想都没有想到有一天我会成为村里的统治者。要是他们早知道这一点,说不定会对我们好些。倒是我父亲,像是对这几十年轮转的风水,有那么点感应似的。他老是跟我说:「我们没钱没势,人家怎样对待我们的,你心里记得很清楚吧!牢牢记着,要是哪天你有钱得势了,要对没你这么幸运的人好一点!」 [6]

我父亲的话我一直放在心里。我爬上高位之后,从未仗势欺压村里的穷人。我不但尽力保护势小力弱的人,更主动扼制那些压榨村民的人。一九八零年代初期,中央政府下了压力要我们解散大队集体农耕时,我就试着去延缓,也是基于同样的原因:穷人在公社制度中得到的保护比较多。[6] 原文未加粗。

矛盾的是,叶文德自身既是新中国政治运动的「受益者」,但同时也是「受害者」——与其说受益或受害,其实不如说为「风雨中的浮萍」,个人的命运在国家话语与政治力量下摇摆不定。因为共产革命,他得到了读初中的机会,后来还因为「四清运动」 [7]

[7] 「四清运动」被认为是社会主义教育的一部分,目的是再教育或清除不适任的底层农村干部。前三清包括杜绝干部窃取公物、收受贿赂、滥用工分,最后一清是肃清成分。

我虽然不见得能全然认同这个政治运动中的滥权被恐怖的治术,但是毛主席和党的指示是正确的,我应该要有百分之百的信心才对。这些滥权和恐怖政治可能是别的原因造成的,只是我还不了解罢了。

历经土地改革与四清运动的动荡,叶文德认为文化大革命对农村的影响实际不如前两者。政府将文化大革命描绘得万恶渊薮,但其实它几乎就是四清运动的延伸——四清时期,工作队和贫农将农民家中的神像、祖先牌位都没收、公开焚烧;公共场合任由群众羞辱、审判党干部和政府官员也早有先例。农村地区的人们在这一轮轮的政治运动中相互斗争,可以说,文化大革命前农村早已积怨已深,许多在先前政治运动中遭受挫败或羞辱的人都在文革中寻找翻身机会。讽刺的是,中央政府的这些政治运动——从四清到文革——又被认为是一种防止农村干部腐化的方法,因为这类运动往往会针对农村党干部,下一个运动什么时候到来无人可知,若不想成为斗争的目标,最好就不要压迫农民。可是再往另一个角度想,一次次的政治运动又让后来的干部们对变化莫测的政治变得冷淡,精于算计,保护自身。

还有多少人能坚持马克思主义理想?有多少人还能秉持共产主义信念?尚有良心的人或许会选择明哲保身,但别有用心之徒却会借此谋取权力,唯恐天下不乱,到头来还是百姓沦为政治斗争的牺牲品。

很难简单定义叶文德对待政治究竟是一种怎样的态度,他无疑感激着党,忠诚于党,且在林村的发展过程中身体力行地实践着共产主义的理念——这恰恰使得他的一些看起来大胆、专断、冒险的举动最后都得到了理解和允许。但叶又时而流露出对待政府口号、领导人的权威的冷峻目光,保持着相当的距离。

一位村中老妇人在自己的财物被假冒公社行政人员的人骗走后,留着泪向黄树民审冤:

那我怎么办哪?你一定能帮我的!我知道你能!我知道你是毛主席派来给我们这些穷老百姓平反的,拜托你一定要呈报给毛主席知道。只有他才是真正关心我们这些穷老百姓!

事后,黄树民告知叶文德此事,叶则认为:

我不是告诉过你这些农民有多无知吗?他们对外界一无所知,连谁是现任的国家主席都不知道。不管是谁,只要看起来和权力沾得上边的人,他们就对他毕恭毕敬。他们从来不敢向当权者挑战,或者去质问政府施政的正当性。他们要是有了委屈,就只会想到向毛主席申冤!

这一段也让我印象深刻,原因是那时毛泽东已然去世,但农民在成为国家政治混乱牺牲品的情况下仍然笃信毛泽东一定是最可靠的救星,殊不知这在现实沦为了一厢情愿。早些时候,我读过列弛的《“为了人民的利益”》,对其中讲到的一位老妇人向毛泽东发出的呼喊十分难忘,如今再看,心里是五味杂陈。

或许可以说,毛泽东时代与高度集体化时代落幕后,我们已经很难再依靠某个权威力量,时代给人们提出的新挑战甚至是做好孤身一人的准备——关于此类趋势的讨论在当下的社会学专著中也能见到。但从《林村的故事》来看,我认为可以得到这样的启示:在当下,将所有的希望都聚集于一位遥远、神秘、全知全能且充满符号色彩的领袖并不是一个迈向建设良好社会的正确道路,而像叶文德这样有能力有想法——同时或许更重要的是保有对待共产主义的责任感以及对待人民的良善理念——的农村干部,其实可以扮演社会从集体化向市场化时期过渡的协调角色。

在此基础上,我们或许可以从道德伦理的方向思考社会变迁。

未及现代化变迁之速的观念 #

在社会发展进步、政治管制松绑、经济财富增长后,林村还是浮现出一系列问题——农民有了一些闲钱,也有了不必为生存过度奔波的空闲时间,兴趣竟转入了赌博、性出轨等违反道德和法律的事情。同样由于经济发展,大量外来人口涌入林村,这也带来社会秩序和公共安全的问题,行骗、偷盗降低了彼此间的社会信任。而在 2015 年,许多村民都不再需要从事耗费体力的农活或粗重劳力工作便能享受衣食无忧的生活,成为所谓的「有闲阶级」,但这让村民不知所措——「钱多了最大的问题是,不知道要做什么!」,有村民认为要及时行乐,有村民则滥赌滥醉。

另外值得一提的是叶文德的变化。叶文德不仅具有管理内部的强力手腕,同时也在外部有着广泛的社会关系和政治资本,他雄心勃勃,以个人的远见、胆识、魄力和丰富的社会经历为林村谋求发展机会,带领村子不断走向富庶,在利益面前尽力保持公与私的平衡,但在其器重的接班人早逝后——候桐本年轻有为,「高个、英俊、充满活力」,但最后却死于肝癌——叶文德受到了巨大的打击。

自从出了这件悲惨的事情,我开始问生活的意义是什么?如果像候桐这样年轻、善良、健康、精力充沛、受欢迎的人,都这么不走运,那么,难道我就比他强、就配有好命吗?如果到头来不过是生病受罪、一命呜呼,我为什么还要玩命工作?有两个月的时间,我尽量不待在林村。一在村里,我就想起候桐去世前的几个月受的那份罪。就在这个时候,我发现厦门市的卡拉 OK 饭店能让人舒坦一下。你可以长时间待在这里吃饭,还有高级音响,可以找到年轻时唱的革命老歌。唱这些革命歌曲,我的生活就有目标,就有希望。我现在是一个好歌手,你信不信?

叶文德喜欢上在「一座豪华腐败、可能主要是用来接待资本主义腐败商人的商业设施里」唱革命老歌,籍此逃避现实,还找了一个与自己妻子宝珠很像的年轻女伴——小张。叶文德大方地向黄树民告知,候桐死后其心情消沉,第一次见到小张后便经常找其陪伴,并认为自己在帮助宝珠的远房表妹,且和宝珠坦白了来龙去脉。虽然黄树民事后在叶文德朋友处得到了叶并未背叛妻子的证明,但他还是为此写下这「显示出一个时代、一个忠诚的共产党干部和把集体利益置于私利及私欲之上的那种思想的消逝」。

但在我看来,相比于其他干部,叶文德已十分超然,他身兼党的忠实干部与社会评论家两种相互冲突的角色,认为党与党的许多信念和农民文化传统相冲突,但又表现出全心奉献的共产主义者形象,秉持为大众利益服务的榜样——坚持正义、良知,照顾年老体衰的弱势者。例如在村子得到发展机会前,他积极引进砖厂,允许村民入股,给村子带来经济机会;面对其他干部试图垄断全部大队企业以夺得更多利益的做法,他也为了弱势者而对此进行阻挠;在村子经济发展起来后,叶又担心贫富差距的扩大。

从叶的政治生涯移开视线,我们也不难看到一个社会的发展似乎确实呈现出一定的周期。改革开放以前是高度集中的集体时代,人们相信国家所宣扬的集体主义、团结,但解体以后,原子化趋势出现,人们更主张个体主义、利己主义。改革开放的春风吹过祖国大地,未来充满希望——希望,在这个时代犹如钻石般宝贵的东西——人们锐意进取,下海、经商、冒险,从极度贫穷奔向大富大贵,林村村民迷茫了,但当时间来到今天,经济发展又放缓下来,机会似乎变少了,人们对于希望的想象也减少了许多,所谓「躺平」、「内卷」、「内耗」成为了热门词汇,但不变的仍然是迷茫。或许我们过去的三四十年太快了,代价是今天难免需要重新慢下来,启示则是利用这段滞缓的时间重新思考我们需要以怎样的思想、道德、伦理和观念面对他人、社会乃至这个世界。

当然,地区贫富不均需要另外讨论,相比于东部与沿海地区,仍然落后的西部和内陆地区还需要不断发展经济。

田野调查的方法论 #

黄树民自述采用生命史的方法,以在林村长大的党支部书记叶文德作为主角来描述林村在过去三十五年——从 1984 年算起,即从 1949 年新中国成立以来——的变化,辅以人类学的参与和观察方法,收集关于林村的历史、风俗、信仰、发展资料等等,用它们印证和补充叶文德的历史。

我认为书籍出彩的一个地方表现在切入的角度,正如黄树民请求为叶文德写传记所提出的理由——西方人多是从毛泽东、朱德这类大人物的观点来看待中国,却鲜有从村级干部这类同样与新生中国一起长大,同时推动中国前进的人的视角进行讨论。

但林村是特殊的,特殊于有着像叶文德以及其助手和接班人那样一面会关注国家政策变化风向,一面又有着能通过各类关系对村庄实行强力管理的领导人。当然,所谓天时、地利、人和,地理位置和政策条件同样也很重要。

值得一提的是,就传统的人类学田野调查而言,往往会选择地理位置偏远、位于主流社会边缘或社会经济地位较为底层的群体作为研究主体。黄树民说,这一方面更容易透视造成该群体弱势的原因,另一方面则是希望能为弱势群体发声。不过林村自 1984 年到 2015,历经 30 多年后发生了翻天覆地的变化,由过去的贫穷落后变成今天的富庶繁华,相应地,本在社会经济地位相对优势的人类学者所做的「向下研究」(study down)也要转换为「向上研究」(study up)了。 [8]

[8] 关于「向下研究」与「向上研究」,延伸了解可阅读《人类学的当务之急是什么?》。

黄树民于 2015 年再回林村后似乎也表现出了这样的问题意识转变倾向,将林村的发展放在更大的中国治理脉络来看待,关注起公与私、权利和义务、政府与民间之间的冲突,忧心于在公私与权力界限摇摆不明的大政府治理下是否还能出现第二个林村。

个人思索:时代、机遇、戏剧化与道德伦理 #

最后仍然有一些散乱的想法,或者说,一些感慨?感慨于世界并不是那么「规矩」,反而「戏剧化」更像是常态。

在《林村的故事》里,可以看到大字不识、性格粗劣、贪污腐败的大队书记是如何通过运作关系、行使权力来谋求私利(黄金城的例子),但也可以看到像叶文德这样的干部如何一边保持着传统的良善观念、集体主义意识,一边从丰富的社会生活经历中获得各种在地知识并拓宽人际关系去带领村庄发展。这种画面让人感觉时代就像一场戏剧——变化无常,离奇荒诞,似乎什么都可能发生,即便是两个最矛盾的事物一起出现都是可能的。

黄树民的成功是否也可以这样理解?从今天来看,这样一本几乎都是由对话组成的书籍极可能难以获得学界认可,甚至会被认为并非合格的研究,没有理论贡献,也没有学术写作规范,只是一本供人消遣的故事书。但在改革开放的时期,国际对中国大陆的了解极少,人们都想知道中国会在过去高度集中的集体制解体下何去何从。黄树民抓住了风口,也幸运地遇上了叶书记这样一个能言善辩、愿意敞开心扉的报道人。当然,黄树民本身颇具文采、流畅易读的文风以及个人较为系统翔实的调查也是十分重要,另外,能让叶文德愿意向他告知这么多信息——甚至是心声——这或许也足以说明调查者本身的能力。

但这本书给我最大的收获其实是窥见一种讨论道德、伦理的可能,关于什么是伦理人类学、什么是良善、人要如何在自己无法掌控的环境中良好地生活等等,这里的脉络似乎和阎云翔在《中国社会的个体化》中讲到的东北下岬村的变化有相似之处,或许都可联系伦理人类学的研究,相关内容或还可见《道德的重量》、 Deep China: The Moral Life of the Person 和 Anxious Welth: Money and Morality Among China’s New Rich 等。